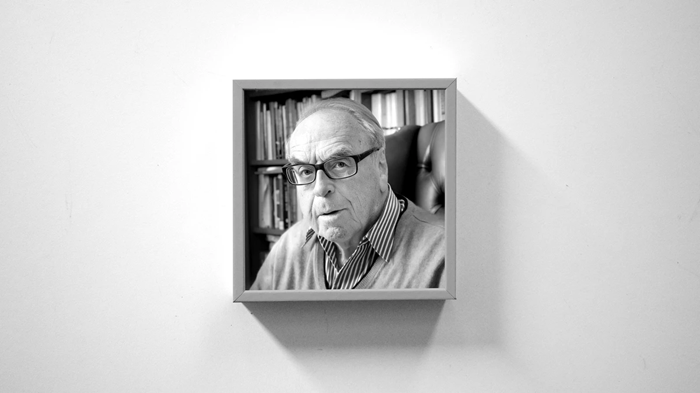

Jürgen Moltmann soulignait que la foi chrétienne est fondée sur l’espérance de la résurrection du Christ crucifié et que le royaume de Dieu agit sur l’histoire humaine à partir de l’avenir eschatologique. Il est décédé le 3 juin dernier à Tübingen, en Allemagne. Il avait 98 ans.

Moltmann est couramment considéré comme l’un des théologiens les plus importants de l’après-guerre. Selon le théologien Miroslav Volf, son travail était « existentiel et académique, pastoral et politique, innovant et traditionnel, lisible et exigeant, contextuel et universel », car il montrait comment les thèmes centraux de la foi chrétienne répondaient aux « expériences humaines fondamentales » liées à la souffrance.

Le Conseil œcuménique des Églises affirme que Moltmann a été « le théologien chrétien le plus lu » de ces 80 dernières années. Le spécialiste des religions Martin Marty déclarait que ses écrits « inspirent une Église incertaine » et « libèrent les gens des mains mortes d’un passé mort ».

Moltmann n’était pas un évangélique, mais de nombreux évangéliques se sont intéressés de près à son œuvre. Le populaire auteur Philip Yancey considère Moltmann comme l’un de ses héros et a déclaré en 2005 qu’il avait « labouré » près d’une douzaine de ses livres.

Les éditeurs de Christianity Today se montrèrent critiques à l’égard de la théologie de Moltmann lorsqu’ils l’abordèrent pour la première fois dans les années 1960, mais ils n’en recommandaient pas moins son travail.

G. C. Berkouwer écrivait : « Nous sommes mis au pied du mur et ramenés à la nécessité de penser et de prêcher sur l’avenir dans une perspective biblique. Si cela a lieu, toutes ces discussions théologiques auront porté de bons fruits. »

Aujourd’hui, des évangéliques qui restent en désaccord profond avec certains aspects de la théologie de Moltmann trouvent encore beaucoup de choses à saluer en lui et encouragent souvent les autres à le lire.

Fred Sanders, théologien systématique à l’université Biola, écrit sur X : « Moltmann a été un point de référence constant pour moi. L’année dernière, j’ai enseigné un peu de son livre Le Dieu crucifié, et j’ai été frappé par la force de ses propos auprès des étudiants. […] Et même pour moi, bien éloigné de lui dans certains sujets de désaccords persistants, relire Moltmann signifie rencontrer ligne après ligne des façons saisissantes de présenter les choses. »

Wesley Hill, professeur de Nouveau Testament, reconnaît qu’il n’était pas d’accord avec Moltmann « sur ce qui semble être toutes les grandes doctrines chrétiennes ». Et pourtant, « peu de théologiens m’ont ému, provoqué et inspiré comme il l’a fait. Son œuvre porte sur Jésus crucifié et ressuscité. »

Moltmann naît le 8 avril 1926 dans une famille non religieuse. Ses parents, écrit-il dans son autobiographie, sont alors des adeptes d’un mouvement engagé à « une vie simple et une pensée élevée ». Ils élisent domicile dans une implantation de personnes partageant les mêmes idées, dans une zone rurale à l’extérieur de Hambourg. Au lieu d’aller à l’église le dimanche matin, les Moltmann travaillent dans leur jardin.

La famille envoie néanmoins son fils suivre des cours de confirmation à l’église d’état locale lorsqu’il est en âge de le faire. Il s’agit alors essentiellement d’un rite de passage. Moltmann se souvient avoir appris très peu de choses sur Jésus, la Bible ou la vie chrétienne. Le pasteur axe à l’époque ses cours sur la démonstration que Jésus n’était pas juif, mais phénicien, et donc aryen, inculquant aux enfants la théologie antisémite promue par les nazis.

« C’était un non-sens total », racontera Moltmann.

À peu près à la même époque, dans le cadre d’un autre rite de passage, Moltmann est envoyé dans les Jeunesses hitlériennes. Bien que les uniformes et les hymnes aient vivifié en lui une forme de patriotisme, il se souviendra plus tard qu’il n’était pas bon pour marcher en rang et détestait les exercices militaires. Lors d’une excursion sous tente, il se retrouve entassé sous une même toile avec dix garçons. Cette expérience lui laisse une impression profonde : il aime être seul.

Malgré l’antisémitisme galopant de l’époque, le héros de l’enfance de Moltmann était Albert Einstein, qui était juif. Le jeune Jürgen voulait aller à l’université et étudier les mathématiques. Ce rêve est interrompu par la Seconde Guerre mondiale.

À 16 ans, il est incorporé dans l’armée de l’air et affecté à la défense de Hambourg avec un canon de DCA de 88 mm. Avec un camarade d’école nommé Gerhard Schopper, il est posté sur une plate-forme installée sur pilotis au milieu d’un lac. La nuit, ils observent les étoiles et apprennent les constellations.

C’est alors que les Britanniques attaquent la ville. En juillet 1943, plusieurs vagues composées chacune de centaines d’avions larguent des explosifs et des bombes incendiaires sur la ville, déclenchant une tempête de feu qui fait fondre le métal, l’asphalte et le verre. Tout ce qui est organique — bois, tissu, chair — est consumé dans un tourbillon de flammes. Au plus fort des bombardements, des températures atteignant au moins 800 degrés aspirent l’air des rues, si bien qu’un survivant racontera que la ville sonnait « comme un vieil orgue d’église lorsque quelqu’un joue toutes les notes à la fois ».

L’opération, qui ne visait pas les installations militaires ou les usines de munitions, mais « le moral de la population civile ennemie », avait pour nom de code « Gomorrhe », du nom de la ville biblique détruite par Dieu dans la Genèse 19. Plus de 40 000 personnes auraient été tuées.

C’est dans ces attaques que Moltmann se retrouve flottant dans le lac, accroché à un morceau de bois de sa plate-forme de tir qui avait explosé. Son ami Schopper était mort.

Il décrira plus tard cette expérience comme sa première expérience religieuse.

« Alors que des milliers de personnes mouraient dans la tempête de feu qui m’entourait, j’ai crié à Dieu pour la première fois », raconte Moltmann : « Où es-tu ? »

Il n’obtient pas de réponse ce jour-là. Mais deux ans plus tard, il est capturé sur les lignes de front et envoyé dans un camp de prisonniers de guerre en Écosse. Un aumônier lui offre un Nouveau Testament avec les Psaumes et il commence à lire le Psaume 39 tous les soirs :

Écoute ma prière, Éternel,

et prête l’oreille à mes cris !

Ne sois pas insensible à mes larmes. (v. 13)

Il lit l’Évangile de Marc et se sent vivement attiré par Jésus. Il est profondément touché par la crucifixion.

« Je n’ai pas trouvé le Christ. C’est lui qui m’a trouvé », dira plus tard Moltmann. « Là, dans le camp de prisonniers de guerre écossais, dans le puits sombre de mon âme, Jésus m’a cherché et m’a trouvé. “Il est venu chercher ce qui était perdu” (Lc 19.10), et c’est ainsi qu’il est venu à moi. »

Lorsqu’il retourne en Allemagne à l’âge de 22 ans, dans un pays alors en ruine, il entreprend des études de théologie. Les nazis sont chassés des universités pendant la reconstruction menée par les Américains. Parmi eux, on comptait notamment le théologien de l’université de Göttingen Emanuel Hirsch, qui fredonnait l’hymne national nazi entre les cours et avait affirmé un jour qu’Adolf Hitler était le plus grand homme d’État chrétien de l’histoire du monde.

À Göttingen, Moltmann étudie donc sous la direction de théologiens alignés avec l’Église confessante qui avait résisté au nazisme et enseignant la théologie de Karl Barth. Il rédige une thèse sur le calviniste français du 17e siècle Moïse Amyraut en se concentrant sur la doctrine de la persévérance des saints.

Pendant ses études, Moltmann tombe amoureux d’une autre étudiante en théologie, Elisabeth Wendel. Ils obtiennent leur doctorat ensemble et se marient civilement en Suisse en 1952.

Après avoir obtenu son diplôme, Moltmann est envoyé comme pasteur dans un village isolé de Rhénanie-du-Nord–Westphalie. Il donne un cours de confirmation pour « 50 garçons turbulents » et, en hiver, fait des visites à domicile à ski. Les gens lui demandent d’apporter du hareng, de la margarine et d’autres aliments du magasin lorsqu’il passe.

« La première question que l’on me posait partout était de savoir si je croyais au Diable », se souviendra plus tard Moltmann. Il enseigne aux gens qu’ils peuvent chasser le diable en récitant le Symbole de Nicée. Il n’est cependant pas convaincu qu’ils l’écoutent.

La deuxième église de Moltmann sera également un défi. Il est envoyé dans un petit village au nord du pays, près de Brême. Il y trouve des rats dans le sous-sol du presbytère, des souris dans la cuisine, des chauves-souris et des hiboux dans le grenier. Une centaine de personnes fréquentent l’église, mais pas toutes en même temps et pas régulièrement. Le dimanche matin, le jeune pasteur attend à la fenêtre, se demandant s’il y aura quelqu’un.

Il gagne cependant le respect des fermiers grâce à son habileté au skat, un jeu de cartes, et il apprend à prêcher des sermons qui touchent les gens. Lorsque les vieux fermiers roulent des yeux pendant qu’il parle, Moltmann en conclut que sa théologie est trop détachée de leurs préoccupations réelles.

« Si la théologie universitaire ne revient pas continuellement à cette théologie du peuple, elle devient abstraite et sans intérêt », écrira-t-il plus tard. « Je n’étais pas tout à fait fait pour être pasteur, mais j’étais heureux de faire l’expérience de toute la hauteur et la profondeur de la vie humaine : enfants et personnes âgées, hommes et femmes, bien portants et malades, naissance et mort, etc. J’aurais été heureux de continuer à être un théologien/pasteur. »

En 1957, Moltmann quitte le ministère pastoral pour enseigner la théologie. Il donne des conférences sur un grand nombre de sujets, mais s’intéresse particulièrement à l’histoire de l’espérance chrétienne dans le royaume de Dieu.

À la même époque, il commence à s’intéresser aux travaux d’un philosophe marxiste du nom d’Ernst Bloch. Moltmann écrit plusieurs critiques des livres de Bloch, mais trouve ses idées stimulantes. Bloch soutenait que la vie évoluait dialectiquement vers une utopie finale. Dans son opus majeur en trois volumes, Das Prinzip Hoffnung (Le Principe espérance), il plaide en faveur de l’espérance révolutionnaire, affirmant que le marxisme est guidé par un élan mystique anticipant un accomplissement ultime.

Bien qu’athée, Bloch cite fréquemment les Écritures. Il affirmait essayer d’articuler la « conscience eschatologique qui est entrée dans le monde par l’intermédiaire de la Bible ».

Moltmann observe que si de nombreux théologiens ont écrit sur la foi et l’amour, la tradition protestante ne parle guère de l’espérance. La théologie avait « abandonné son propre thème », observera-t-il, et il décide de s’atteler à la tâche.

Il commence à enseigner le sujet d’abord à l’université de Bonn, puis à l’université de Tübingen, où il passera le reste de sa carrière.

Il publie Theologie der Hoffnung (Théologie de l’espérance) en 1964. L’ouvrage suscite un vif intérêt. Il est réimprimé six fois en deux ans et traduit en plusieurs langues étrangères. Sa première publication en anglais en 1967 suscite suffisamment d’intérêt de la part des théologiens pour attirer l’attention du New York Times.

En mars 1968, dans un article de première page, le journal rapporte en effet que les débats théologiques sur la « mort de Dieu » alors à la mode ont été remplacés par des débats sur l’idée de Moltmann, âgé de 41 ans, selon laquelle Dieu « agit sur l’histoire à partir de l’avenir ». Moltmann était cité en ces termes : « du début à la fin, et pas seulement dans l’épilogue, le christianisme est une eschatologie ».

Le journal s’étonne que cette « théologie de l’espérance » soit fondée sur la croyance en la résurrection, « que beaucoup d’autres théologiens considèrent aujourd’hui comme un mythe ».

Certains critiques de l’époque craignent toutefois que l’importance donnée à l’eschatologie n’éclipse l’œuvre du Christ sur la croix. Selon eux, l’accent mis par Moltmann sur les choses finales ignore ou même minimise l’importance de la crucifixion.

Lors d’un symposium portant précisément sur la « Théologie de l’espérance » à l’université de Duke en avril 1968, Moltmann en vient à penser que cette critique a du sens. Au cours de l’une des sessions, le théologien Harvey Cox entre en courant dans la salle et s’écrie : « Martin Luther King a été abattu. »

Le rassemblement se disperse rapidement, les théologiens s’empressant de rentrer chez eux alors que des émeutes sont signalées dans tout le pays. Mais les étudiants de Duke, qui n’avaient pas semblé beaucoup se préoccuper de la théologie de l’espérance, se rassemblent pour une veillée spontanée dans la cour de l’école. Ils pleureront la mort de King pendant six jours. Le dernier jour, les élèves blancs sont rejoints par des élèves noirs d’autres écoles et chantent ensemble l’hymne des droits civiques : « We Shall Overcome » (« Nous vaincrons »).

Touché par le pouvoir de transformation de la souffrance, Moltmann commence à travailler sur son deuxième livre, Der gekreuzigte Gott (Le Dieu crucifié). L’ouvrage paraît en 1972.

« L’identité chrétienne ne peut être comprise que comme un acte d’identification avec le Christ crucifié », écrit Moltmann. « La “religion de la croix” […] n’élève pas et n’édifie pas au sens habituel du terme, mais elle scandalise ; et plus que tout elle scandalise ses “coreligionnaires” dans son propre cercle. Mais par ce scandale, elle apporte la libération dans un monde qui n’est pas libre. »

Moltmann réunit ces deux idées — la souffrance du Christ et l’espérance des chrétiens — et cette union deviendra le cœur de sa théologie. Il enseignait que les gens devaient « croire en la résurrection du Christ crucifié et vivre à la lumière de sa réalité et de son avenir ».

Ou plus simplement : « Dieu pleure avec nous pour que nous puissions un jour rire avec lui. »

Jürgen Moltmann avait pris sa retraite en 1994, mais a continué à travailler avec des étudiants de troisième cycle pendant de nombreuses années. À la mort de sa femme en 2016, il avait écrit un dernier livre sur la mort et la résurrection.

Il laisse derrière lui ses quatre filles.

-

Support Our Work

Subscribe to CT for less than $4.25/month