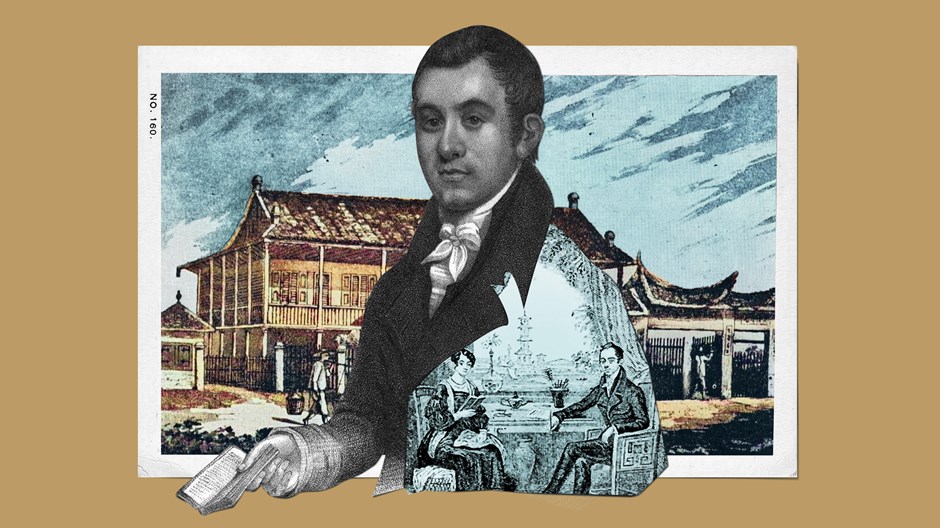

今年是宣教士米憐(William Milne, 1785–1822)逝世的兩百週年。他是繼馬禮遜(Robert Morrison, 1782–1834)後第二位赴中國的宣教士,在東南亞宣教事業建樹甚多,卻又英年早逝,令後人唏噓不已。

早年預備

18世紀末,米憐生於蘇格蘭的亞伯丁郡(Aberdeenshire),家境貧寒,幼時僅能在家自學,且以農事、木工、牧羊為業,如此固能幫補家用,卻也使他舉止粗鄙,污言穢語成習。

儘管出身低微,米憐卻通過閱讀基督教小冊和書籍,和身旁敬虔信徒的榜樣,日漸受基督信仰之薰陶。1801年,16歲的米憐真心歸信基督。1809年,24歲的米憐加入倫敦傳道會(London Missionary Society),立志海外宣教。歷經3年訓練,27歲的米憐於1812年7月受按立為宣教士,8月與妻子瑞秋(Rachel Cowie, 1783–1819)結婚,9月就攜新婚妻子啟程前往澳門。

歷經10個月行程,米憐和妻子及一新生兒於1813年7月抵達澳門,成為已獨自宣教近7年的馬禮遜一家的同工和夥伴。馬、米二人嘗試在澳門工作不得其法,轉赴廣州亦無可作為,米憐只能在馬禮遜安排下先學習中文。米憐曾表示要有“銅的軀體、鐵的肺腑、橡樹的頭、彈簧的手、鷹的眼睛、使徒的心、天使般的記憶和瑪土撒拉的壽數”,才能把中文學好,箇中艱難可見一般。

米憐於1814年2月至8月離開中國,各地考察,派發書刊。1815春,米憐終於落腳當時荷蘭統治的馬六甲,成立宣教總部,除直接宣教外,也以文字、教育方式宣教,並參與聖經中譯。

文字宣教

馬、米二人原本在中國本土宣教無甚果效,轉至南洋一帶卻大有可為,因有當地許多華僑來自廣東、福建等沿海省分。經馬氏授意,米憐於1815年在馬六甲創辦世界第一份中文月刊《察世俗每月統記傳》(Chinese Monthly Magazine),以“博愛者”為筆名擔任編輯,訴諸孔子所說“多聞擇其善者而從之”,向中國介紹西方,也向西方介紹中國,促進雙方相互理解,更開近世華人新聞傳播之先河。此前中文文獻多使用“英咭唎”或“英吉利”,但自1820年《察》的一期首次使用“英國”之後,此詞便一直沿用至今。

除報刊外,米憐也從事小說創作。其作品《張遠兩友相論》(1819)是第一部基督新教宣教士撰寫的小說,以虛構的張、遠二人之間的問答,來表達基督信仰的重點,且嘗試與中國宗教文化對話。這部共12回的章回小說最後以“汝要依靠救世者,勿疑、勿違神天之令,則必得救也”作結。作為此類作品之先河,其行文技巧未盡完美可想而知,但它是19世紀同類作品中修訂次數最多、發行量最高者,亦為後繼者效法的對象。

1815年幫助馬禮遜和米憐印刷中文聖經的印刷工匠梁發也隨米憐來到馬六甲幫助米憐印刷出版《察世俗每月統記傳》。在米憐的影響下,梁發接受了基督教信仰,并於1816年11月受洗歸主。梁發是中國教會歷史上非常重要的一個人物,他是第二位由西方宣教士帶領歸主的中國基督徒(第一位是馬禮遜帶領信主的蔡高),而且後來被按立成爲歷史上第一位中國人牧師。

教育宣教

米憐除從事印刷外,也亟欲在馬六甲裝備一批信徒成為傳道人,將來回中國傳道。但辦神學院較之文字宣教困難太多,除須克服師資、場地、設備的不足外,學生來源才是真正問題所在。當時傳教士能接觸到的,幾乎全是社會最低下階層的文盲,完全不能讀寫。

1815年,米憐於馬六甲開設一間“一人主理學校”(one-man school),學生不足10人,於一馬廄上課,上半天由私塾老師教三字經、千字文等,下半天由傳教士教聖經和信仰要理。此外,此種學校模式不但不收學費,反而要補貼學生家長些許金錢,以彌補他們損失的勞動力。

1818年馬、米二人將“一人主理學校”擴大為英華書院(Anglo-Chinese College),舉行奠基禮,由米憐擔任首任校長,期待學生學習中西文化,且達到高中以上程度,雖實際上可能僅達小學高年級至初中程度。可想而知,書院之辦學面臨許多困難,包括學生人數有限、西籍學生稀少、經費有限、宣教士意見分歧,且米憐身兼多職難以兼顧。但馬、米二人仍堅持辦學,執意為將來的中國宣教儲備人才。

聖經中譯

馬禮遜到達廣州後就立即開始將新約聖經譯為中文。米憐到埠後也參與中譯,由馬禮遜領導,米憐協助。馬、米二人在中國僅初來乍到,米憐對中文更是只有初步掌握,且長時間奔走於澳門、廣州和南洋群島間,要潛心譯經談何容易?凡此種種均顯示聖經中譯的困難,而二人在困難中仍堅持不懈又突顯聖經中譯的重要和必要。米憐的日記中顯示,由1817年8月至1819年11月,他協助修訂了部分新約,也循序漸進完成部分舊約。二人合譯的《舊約》部分於1819年11月底完成翻譯。

加上馬禮遜先前已完成的新約,整部聖經於1823年在馬六甲出版,共21卷,取名為《神天聖書》 。惜米憐在修訂最後兩卷聖經時不幸染病逝世,未能親見整本聖經的出版。

英年早逝

儘管就來華順序言在馬禮遜之後,屈居第二,然而米憐的才華、能力較諸前輩實有過之而無不及。馬氏亦能愛才惜才,二人合作,傳為佳話。蘇格蘭格拉斯哥大學於1820年授予米憐名譽神學博士,以表彰其於宣教領域的卓越貢獻。

1819年米憐遭遇喪妻之痛。米憐夫人瑞秋(Rachel Cowie Milne)在不到7年的婚姻中生了6位孩子,其中2位早夭(分別於出生2天及4天後過世)。她難耐熱帶氣候且經常生病,1819年1月再產下一位男嬰,但之後染病,於3月20日安息於馬六甲,年僅35歲,為來華宣教士的夫人中首位在宣教工場過世者。其時4位子女最年長的不到6歲,最年幼的仍在襁褓中。

米憐積勞成疾,早已病痛纏身,妻子離世更是重大打擊。他於1822年3月遵照醫囑暫離工作,前往新加坡休息。5月31日米憐回到馬六甲,原欲繼續工作,豈知6月2日即離世,年僅37歲。馬禮遜聞訊后對米憐“這位那位忠诚、献身、成功的宣教士提前离开表示哀悼:”他在这个伟大帝国的艰涩的语言方面造诣很高。他把自己整个的灵魂都投入在他的事工中”。

在米憐夫人與米憐去世之間,馬禮遜的夫人瑪麗(Mary Morrison, 1791–1821)亦於1821月6月過世。短短兩年多的時間,三位親密戰友以未及40歲的年紀相繼離世,馬氏自是悲痛欲絕,我們這些後人也不禁唏噓。但觀乎米憐等人的一生,正如馬禮遜在日記中所寫:

“主的旨意總是好的,因為他們都是在福音的應許和盼望中去世的,而且都是死在自己的崗位上。他們忠心地把骸骨留在戰場上,他們盡忠於救主的大業,直到最後一天。他們沒有一個是臨陣退縮的”。

吳國安是台灣大學和中原大學文學碩士、愛丁堡大學神學博士,曾先後在香港、台灣、新加坡從事神學教育,現任中華福音神學研究學院歷史與系統神學助理教授。

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- From the Magazine

Christians today can learn from WWII-era theologian K.H. Miskotte about resisting without resorting to political violence.

Christians today can learn from WWII-era theologian K.H. Miskotte about resisting without resorting to political violence. - Editor's Pick

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français