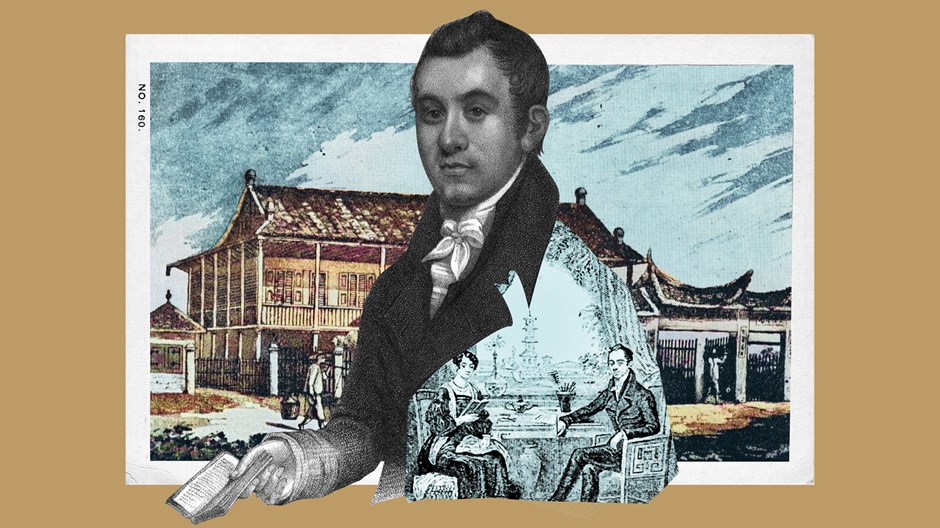

今年是宣教士米怜(William Milne, 1785–1822)逝世的两百周年。他是继马礼逊(Robert Morrison, 1782–1834)后第二位赴中国的宣教士,在东南亚宣教事业建树甚多,却又英年早逝,令后人唏嘘不已。

早年预备

18世纪末,米怜生于苏格兰的亚伯丁郡(Aberdeenshire),家境贫寒,幼时仅能在家自学,且以农事、木工、牧羊为业,如此固能帮补家用,却也使他举止粗鄙,污言秽语成习。

尽管出身低微,米怜却通过阅读基督教小册和书籍,和身旁敬虔信徒的榜样,日渐受基督信仰之薰陶。1801年,16岁的米怜真心归信基督。1809年,24岁的米怜加入伦敦传道会(London Missionary Society),立志海外宣教。历经3年训练,27岁的米怜于1812年7月受按立为宣教士,8月与妻子瑞秋(Rachel Cowie, 1783–1819)结婚,9月就携新婚妻子启程前往澳门。

历经10个月行程,米怜和妻子及一新生儿于1813年7月抵达澳门,成为已独自宣教近7年的马礼逊一家的同工和伙伴。马、米二人尝试在澳门工作不得其法,转赴广州亦无可作为,米怜只能在马礼逊安排下先学习中文。米怜曾表示要有“铜的躯体、铁的肺腑、橡树的头、弹簧的手、鹰的眼睛、使徒的心、天使般的记忆和玛土撒拉的寿数”,才能把中文学好,个中艰难可见一般。

米怜于1814年2月至8月离开中国,赴东南亚各地考察,派发书刊。1815春,米怜终于落脚当时荷兰统治的马六甲,成立宣教总部,除直接宣教外,也以文字、教育方式宣教,并参与圣经中译。

文字宣教

马、米二人原本在中国本土宣教无甚果效,转至南洋一带却大有可为,因有当地许多华侨来自广东、福建等沿海省分。经马氏授意,米怜于1815年在马六甲创办世界第一份中文月刊《察世俗每月统记传》(Chinese Monthly Magazine),以“博爱者”为笔名担任编辑,诉诸孔子所说“多闻择其善者而从之”,向中国介绍西方,也向西方介绍中国,促进双方相互理解,更开近世华人新闻传播之先河。此前中文文献多使用“英咭唎”或“英吉利”,但自1820年《察》的一期首次使用“英国”之后,此词便一直沿用至今。

除报刊外,米怜也从事小说创作。其作品《张远两友相论》(1819)是第一部基督新教宣教士撰写的小说,以虚构的张、远二人之间的问答,来表达基督信仰的重点,且尝试与中国宗教文化对话。这部共12回的章回小说最后以“汝要依靠救世者,勿疑、勿违神天之令,则必得救也”作结。作为此类作品之先河,其行文技巧未尽完美可想而知,但它是19世纪同类作品中修订次数最多、发行量最高者,亦为后继者效法的对象。

1815年帮助马礼逊和米怜印刷中文圣经的印刷工匠梁发也随米怜来到马六甲帮助米怜印刷出版《察世俗每月统记传》。在米怜的影响下,梁发接受了基督教信仰,并于1816年11月受洗归主。梁发是中国教会历史上非常重要的一个人物,他是第二位由西方宣教士带领归主的中国基督徒(第一位是马礼逊带领信主的蔡高),而且后来被按立成为历史上第一位中国人牧师。

教育宣教

米怜除从事印刷外,也亟欲在马六甲装备一批信徒成为传道人,将来回中国传道。但办神学院较之文字宣教困难太多,除须克服师资、场地、设备的不足外,学生来源才是真正问题所在。当时传教士能接触到的,几乎全是社会最低下阶层的文盲,完全不能读写。

1815年,米怜于马六甲开设一间“一人主理学校”(one-man school),学生不足10人,于一马厩上课,上半天由私塾老师教三字经、千字文等,下半天由传教士教圣经和信仰要理。此外,此种学校模式不但不收学费,反而要补贴学生家长些许金钱,以弥补他们损失的劳动力。

1818年马、米二人将“一人主理学校”扩大为英华书院(Anglo-Chinese College),举行奠基礼,由米怜担任首任校长,期待学生学习中西文化,且达到高中以上程度,虽实际上可能仅达小学高年级至初中程度。可想而知,书院之办学面临许多困难,包括学生人数有限、西籍学生稀少、经费有限、宣教士意见分歧,且米怜身兼多职难以兼顾。但马、米二人仍坚持办学,执意为将来的中国宣教储备人才。

圣经中译

马礼逊到达广州后就立即开始将新约圣经译为中文。米怜到埠后也参与中译,由马礼逊领导,米怜协助。马、米二人在中国仅初来乍到,米怜对中文更是只有初步掌握,且长时间奔走于澳门、广州和南洋群岛间,要潜心译经谈何容易?凡此种种均显示圣经中译的困难,而二人在困难中仍坚持不懈又突显圣经中译的重要和必要。米怜的日记中显示,由1817年8月至1819年11月,他协助修订了部分新约,也循序渐进完成部分旧约。二人合译的《旧约》部分于1819年11月底完成翻译。

加上马礼逊先前已完成的新约,整部圣经于1823年在马六甲出版,共21卷,取名为《神天圣书》。惜米怜在修订最后两卷圣经时不幸染病逝世,未能亲见整本圣经的出版。

英年早逝

尽管就来华顺序言在马礼逊之后,屈居第二,然而米怜的才华、能力较诸前辈实有过之而无不及。马氏亦能爱才惜才,二人合作,传为佳话。苏格兰格拉斯哥大学于1820年授予米怜名誉神学博士,以表彰其于宣教领域的卓越贡献。

1819年米怜遭遇丧妻之痛。米怜夫人瑞秋(Rachel Cowie Milne)在不到7年的婚姻中生了6位孩子,其中2位早夭(分别于出生2天及4天后过世)。她难耐热带气候且经常生病,1819年1月再产下一位男婴,但之后染病,于3月20日安息于马六甲,年仅35岁,为来华宣教士的夫人中首位在宣教工场过世者。其时4位子女最年长的不到6岁,最年幼的仍在襁褓中。

米怜积劳成疾,早已病痛缠身,妻子离世更是重大打击。他于1822年3月遵照医嘱暂离工作,前往新加坡休息。5月31日米怜回到马六甲,原欲继续工作,岂知6月2日即离世,年仅37岁。马礼逊闻讯后对米怜“这位那位忠诚、献身、成功的宣教士提前离开表示哀悼:”他在这个伟大帝国的艰涩的语言方面造诣很高。他把自己整个的灵魂都投入在他的事工中”。

在米怜夫人与米怜去世之间,马礼逊的夫人玛丽(Mary Morrison, 1791–1821)亦于1821月6月过世。短短两年多的时间,三位亲密战友以未及40岁的年纪相继离世,马氏自是悲痛欲绝,我们这些后人也不禁唏嘘。但观乎米怜等人的一生,正如马礼逊在日记中所写:

“主的旨意总是好的,因为他们都是在福音的应许和盼望中去世的,而且都是死在自己的岗位上。他们忠心地把骸骨留在战场上,他们尽忠于救主的大业,直到最后一天。他们没有一个是临阵退缩的”。

吴国安是台湾大学和中原大学文学硕士、爱丁堡大学神学博士,曾先后在香港、台湾、新加坡从事神学教育,现任中华福音神学研究学院历史与系统神学助理教授。

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness.

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness. - Editor's Pick

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.