从我家到教会办公室的10分钟通勤路程总是有些风险。开车本身就有危险。然后,我必须在暗中找到停车位(天色未亮,我经常是第一辆到达的车),解除安全警报器;如果有男同事来了,还要考量身身为女性独自一人和成年男性在一栋大楼里的风险。

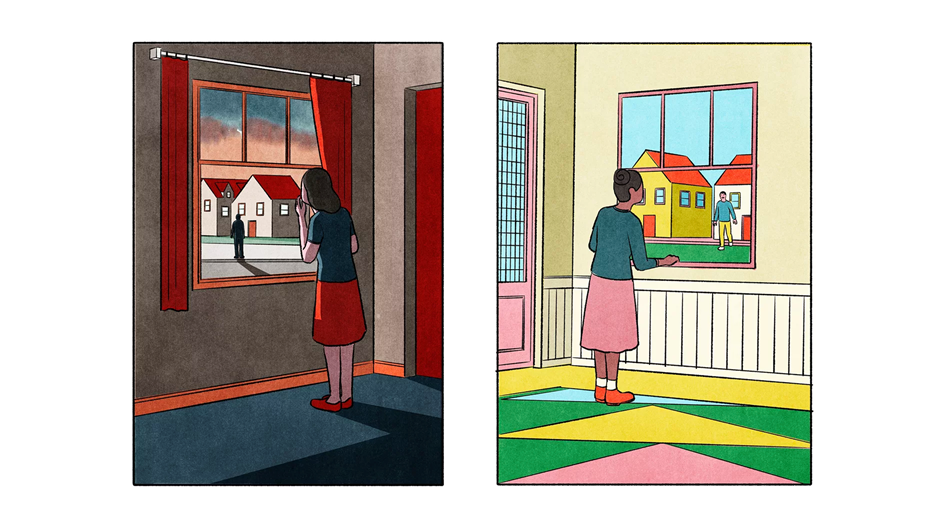

二十年前,我觉得开车有点可怕,独自走过停车场则是非常可怕,但我一点也不会担心和一位基督徒弟兄单独待在办公室里。然而今天,虽然开车时我仍然小心翼翼,但停车后我不需多加思考就能下车,而我却对办公室里男女之间的互动更加留心了。是什么导致这样的转变?

是大约一万英哩的距离。

从很多方面来说,从南非搬到美国降低了我的恐惧程度,因为遇到危险的机率更低了。根据统计,在南非开车比在美国更危险。在北加州,女性独自走在路上的危险也较低(南非常被称为世界上强暴率最高的国家)。随着时间推移,我的恐惧逐渐降低,重新适应新环境的风险机率。

但当我们搬到美国后,我对与男性同事单独相处的担忧增加了,尽管我没有理由认为不正当的互动风险实际上有所增加。但我发现美国地方教会文化对男女互动的焦虑程度比南非要高得多,因此我感觉自己需要相应地调整自己在这方面的意识。

我们所处的环境既会影响我们害怕什么样的事物,也会影响我们害怕的程度。当然,我们恐惧的程度与风险的大小有关;例如,我们会更害怕被鲨鱼咬,而不是水母。但是,有时我们对风险大小的认知影响我们恐惧的程度则更大。电影《大白鲨》让整整一代人养成了在每个海滩都注意鲨鱼鳍的习惯,尽管每年平均只有71起鲨鱼袭击事件,但有1.5亿次水母蜇伤人的事件。

在COVID-19大流行期间,关于“适当的警觉程度”的争论里充满不同种的认知及实际状况之间的矛盾:已接种疫苗的美国人比未接种疫苗的美国人更担心感染这种疾病,尽管他们接种疫苗后实际受到严重影响的风险较低。事实证明,我们所处的环境会很大程度的影响我们“对危险的认知”。研究发现,住在不同地方的人对病毒的恐惧程度也不同。

而我们在评估风险方面的差异会影响我们对待他人的方式。学会倾听并爱我们的邻舍,很大程度上与我们如何回应他们的恐惧有关,无论我们是否也有同样的恐惧。但是,如果我们以自己个人恐惧的程度来衡量他人的恐惧,认为他们害怕的事物实在微不足道,或者认为他们的恐惧毫无根据时,该怎么办呢?又或者,如果我们觉得别人对我们认为很危险的事漠不关心时,该怎么办?

恐惧的地理分布

我们首先需要自问我们的恐惧从何而来,以及我们所处的地理位置在多大程度上影响了我们的恐惧。我们都知道,我们个人的经历会对我们的恐惧产生好的跟坏的影响:我们的身体会记住健康的和创伤的经历。负面的童年经历、心理健康问题和性格差异(例如特别神经质)很大程度上形塑了我们恐惧的事物。

但我们的环境也会影响我们。美国国家经济研究局(National Bureau of Economic Research)的丹尼尔·特雷斯曼(Daniel Treisman)在21世纪初的一项跨国调查中发现,无论恐惧的对象是全球性的,如核战,还是个人的,如对严重医疗事故的恐惧,葡萄牙的受访者表示恐惧的数量都是荷兰受访者的两到三倍。

超过80%的希腊人表示他们十分担心武器、基因改造食品和新型病毒,而只有不到 50%的芬兰人表达同样的担忧。特雷斯曼总结道:“当然,有些国家确实比其他国家更危险。这些国家的居民害怕的事物更多,因为他们有更多需要害怕的事物。”

然而,他认为,这只能解释部分的差异。当然研究人员可以将人们对某些危险的恐惧程度与这些危险的客观风险进行比较,但结果显示“这些相关性往往非常薄弱、不存在,甚至是负面关联性。”换句话说,有些群体对某些事物的恐惧程度远高于这些事实际可能发生的机率。

另一个文化差异的例子:每年,《查普曼美国人恐惧调查》都会随机抽取美国各地的受访者,询问他们95种不同的恐惧项目,从环境和天灾到政府和COVID-19。最近一次查普曼调查显示,连续整整六年,80%的美国人的头号恐惧是腐败的政府官员。

当我读到这份报告时,我那来自南非的大脑一片空白。我大学时期学习的是政治哲学和法律,在我看来,具有制衡机制的美国民主制度最不该引起人们对这方面的恐惧。我打电话给我的奈及利亚同事,问他对此有何看法。

他回答:“我震惊到无言以对。在我的祖国,政府的腐败在事实上已是令人担忧的严重问题,但美国?为什么有这么多人害怕这件事?”

被恐惧所形塑

当然,恐惧来自我们的内心,但它也从我们的周围渗入我们。我们所处的世界不仅教导我们特定的生活和思考方式,也塑造了我们爱和恐惧的方式。

当我读着像这类的调查结果,我不禁想问:如果我住在不同的国家、不同的方位或不同的州,会对我产生什么样的影响?我会如何以不同的方式面对这世界的灾难、疾病和恐惧?反过来说,这又会如何改变我以同理心对待身边其他人的方式?

凯瑟琳·麦克尼尔(Catherine McNiel)在《勇敢地恐惧:为我们的邻舍、陌生人和敌人冒险去爱》一书中指出,我们低估了我们所处的文化——无论是我们生活的实体社区,还是我们在网路上的虚拟社群——对我们恐惧的方向有多大的影响。麦克尼尔说,我们已被训练得惯性害怕了。我们成了我们所处的环境的“门徒”,我们从周遭人的叙事和情绪中学到了很多。

但我们本应教导人们爱上帝、爱我们的邻舍。除非我们正视我们所处的环境不断教导我们要惧怕“他者”这个事实,我们爱邻舍的努力就会受挫。

我们每个人都是有可塑性的灵魂。我们喜欢认为自己看新闻和各类叙事是为了收集信息、获取事实以进行公正的评估,然后选择接受或拒绝它们。但我们低估了这些讯息如何在同时间形塑我们:它们能点燃我们对某些事物的好感,激起我们对另一些事物的恐惧。这些“事实”往往伴随着对某种行动的号召和或感情上的诉求,并且富有地方特色。

正如詹姆斯·K.A.·史密斯(James K. A. Smith)在一次《今日基督教》的访谈里所说,我们的习惯造就了我们,这包括我们的阅读习惯、惯性选择的媒体,以及我们固定与之闲聊日常议题的伙伴。

口耳相传往往是传播好消息最快的方式(想想上帝智慧地选择向世人传递救恩消息的方式),但它也是带来并加剧人们的忧虑最快的方式。例如,在学校等孩子放学的队伍中,在我听到其他家长的窃窃私语前,我未曾担心过学校新的课程计画。

几周以来,多次的聚餐和地方家长Facebook的群组皆围绕着这个话题。在一次又一次的对话和评论中,当我们不停交换新消息并分析它们时,我们的恐惧也逐渐发酵。

这种如野火般蔓延的恐惧现象有个名称:社会流瀑效应(Social cascades)。哈佛大学法学教授、行为经济学家、《恐惧法则》一书的作者凯斯·桑斯坦(Cass Sunstein)解释道:“透过社会流瀑效应,人们关注他人表达的恐惧的方式导致某种信念的迅速传播,这也包括错误的信念,即让人们相信某种风险非常严重。⋯⋯恐惧是有传染力的,社会流瀑效应有助于解释它发生的原因。”

桑斯坦提到,我们也容易受到群体极化现象的影响,以至于群体的恐惧往往比个人的恐惧更加强烈。我们自己可能会对某些事情有一点恐惧,或者并不恐惧,但当我们聚集在一起,将恐惧倾倒成池时,我们会发现自己深陷在道德恐慌中。

然而,基督徒被呼召要在暗处与上帝说话,在祷告里告诉上帝我们的忧虑(马太福音6:5-8)。但是,我们无法向祂坦承我们自己尚且无法形容的事,对付我们的恐惧的困难之处在于它们往往是潜意识的。我们甚至可能不知道自己真正害怕的是什么。即使我们知道,我们又能做些什么呢?

圣经一再地告诉我们不要害怕(申命记31:6;以赛亚书41:10;路加福音12:32)。使徒保罗在提摩太后书1:7 写道:“因为神赐给我们不是胆怯的心,乃是刚强、仁爱、谨守的心。”大卫在诗篇23:4写道:“我虽然行过死荫的幽谷,也不怕遭害,因为祢与我同在。”圣经清楚地告诉我们,有信仰的人既受命,且也有能力根除恐惧。

但恐惧也有细微层面的差异。圣经并没有说所有的恐惧都是错的;相反,圣经告诫我们不要错误地恐惧。

有些恐惧是有罪的,但对耶和华的敬畏是值得称赞的智慧。《喜乐并颤栗》一书的作者迈克尔·里夫斯(Michael Reeves)说,“有罪的恐惧使我们唾弃上帝,将我们的情感、盼望和恐惧转移到别处。健康、财富、人际关系和声誉只是取代‘上帝的终极意义’的几个选项。”

耶稣也曾警告我们,我们可能会因为害怕错误的事物而错误地决定生活的优先次序(马太福音10:28)——祂邀请我们不再沉浸在恐惧中,因为我们的恐惧往往更多是来自周围的人,而不是来自真理。我们有害怕错误的事物的危险,或者我们可能害怕正确的事物,但害怕的程度是错的。

但任何曾与焦虑感搏斗的人都知道,就算有人跟我们说“别担心!”也无法魔法般地消除我们的恐惧。否认或斥责我们的恐惧不但无法消除它们,也无法使我们的灵命成长。那么,我们该如何学习不去害怕错误的事物呢?

德国牧师潘霍华(Dietrich Bonhoeffer)的任务是安慰在政治动荡中饱受惊吓的会众,他的答案是:“讲道!”或,至少去听一篇好的讲道。

潘霍华说:“恐惧在暗处啃噬并侵蚀着人与上帝和他人之间的所有联系”,直到“个人深陷其中,无助而绝望。”

但信实且不间断的教导着关于“上帝的属性、力量、战胜世界的耶稣的应许,圣灵与我们的同在”则会向人们发出强而有力的信息,当生活的风暴试图将我们抛来抛去时,上帝的信息能将我们的盼望牢牢地锚定在祂身上。

我们,身为圣而公之教会,可以在祂的盼望中互相勉励(希伯来书10:23),这确实有助于我们面对恐惧。但我们也有更小范围的工作要做:认知到我们所处的环境对我们生命的形塑力有多大,可以帮助我们对人们进行门徒训练,带领他们远离恐惧,朝着爱走去。

实践及亲近

亚当·格兰特(Adam Grant)在他的畅销书《逆思维》中提出,成长可以来自于学会对我们自己“为什么会这样想”感到好奇,并愿意去质疑自己这样的想法。学习对我们自身的恐惧感到好奇甚至质疑它,是我们能够应对恐惧的重要第一步。

但这并非我们的天性。我通常会认为我的恐惧是合理且理性的,否则我不会有恐惧。但是,在不同国家之间的迁移和拜访不同的教会团体让我发现,我对某件事的恐惧往往比国外这些跟我一起敬拜的基督徒要多得多或少得多。这反过来让我谦卑地在祷告中评估我所爱和所惧怕的究竟是什么,以及我为什么爱和惧怕它们。

在上帝面前辨别我们所渴望的事物是种属灵操练,我们也能同时审思并质疑我们恐惧之事的本相。在耶稣会创会人罗耀拉(Ignatius of Loyola)提出的每日省思(examen)属灵操练里,他邀请我们分辨我们在何处体验到被安慰的感觉,在何处体验到孤寂感。而恐惧常常是导致后者的主要因素。

作家布兰登·麦克马努斯(Brendan McManus)在一篇文章里解释,学会“意识到你的感受,然后使用你的头脑”能如何成为一种简单但有用灵命操练:第一步是反思你自己的经历或决定,问“我对此有什么感受?”第二步是展望未来,问“这种感受会把我带往什么方向?”以及“可能的结果或成果是什么?”当我们探索这些问题时,我们能更了解上帝想要什么,更愿成为上帝在这世上使用的器皿,并最终做出更好的决定。

当我承认我的恐惧是有文化背景的,是由我所居住的地方形塑的,并且承认这些恐惧已让我得出某些结论,如果不正视这些想法便会产生某种结果或后果时,我不得不放下自己原先紧抓住的想法,仔细审视它们,既为自己(真实感受到)的担忧提供恩典,也为自己提供空间学习从新的视角来看待同件事物。

当我审视自己内心的恐惧地图时,我会扩展自己的视野,聆听来自更广泛大公教会里其他基督徒的叙事有助于我重新调整自己的担忧,使我更能够邀请上帝“试炼我,知道我的意念。看在我里面有什么恶行没有,引导我走永生的道路”(诗139:23-24)。

更重要的是,我们可能需要在物理上拉近彼此之间的距离。如果地理位置(社区之间的物理距离)确实助长了我们的恐惧,那我们也应考虑如何缩小这种距离来帮助我们战胜恐惧。 《我喝黑咖啡》一书的作者泰勒·梅里特(Tyler Merritt)认为,“靠近一点的距离”是解决种族间彼此疑惧的一种方式。 “距离(远)会产生猜疑之心。但距离(近)则能产生共鸣。”他将这个概念归功于牧师兼作家布莱恩·洛里特斯(Bryan Loritts):“一旦有了同理心,人类就有了战胜人性的机会。”

在哥林多前书第10章中,使徒保罗向这间焦虑、四分五裂的新兴教会谈论他们正面临的问题,而这些问题在耶路撒冷的教会并没有出现过。哥林多教会的一些新信徒来自异教背景,在哥林多,人们会在拜拜时献祭肉品给偶像。去非基督徒家里吃饭时,哥林多教会的基督徒担心自己吃到的东西可能是恶魔传统的一部分。

但哥林多教会有其他基督徒持更广泛的观点,认为:“地和其中所充满的都属乎主(林前10:26)”,因此他们可以毫无顾虑地一同用餐。如果这些基督徒对菜单上的食物风险有如此不同的评估,他们怎能一起吃饭和敬拜呢?

保罗的回答为我们提供了如何以恩典和真理对待自己和他人的恐惧的榜样。首先,保罗认知到他们所担心的现实:是的,对许多人来说,这种做法不仅是为了食物,更是为了参与在魔鬼的世界(10:20-22)。然后,保罗提供了圣经背景,帮助他们解决因他们文化背景而产生的具体问题:因为地是属上帝的,所以肉市上卖的东西都可以吃,不会引起良心上的担忧(10:23 -26)。

但是,尽管保罗所来自的地方并没有和哥林多教会的基督徒有同样的担忧,他还是呼吁其他人以爱心来包容他们。他建议尊重他人的良心(10:27-33)。圣经要求我们在人们感到恐惧的时候以温柔和尊重对待他们,为他们的恐惧留有余地,即使我们并不认同他们的恐惧。

冒险去爱

社会科学家已经证明,负面的党派主义——也就是我们对“另一方”的敌意和恐惧——对我们政治行为的驱动力远远大于我们对“我方”政策和理念的实际信心。

以斯拉·特莱恩(Ezra Klein)在《我们为何两极分化》一书中指出:“我们的感受往往比我们的想法影响我们更多。我们主要是以感觉为基础的社会性生物,例如在选举中,最重要的感觉往往是我们对另一方的感觉。”

这意味着,想要在公共领域实践信仰的基督徒们,在做出任何选择前,需要做的不仅仅是根据圣经教导来思考问题。在我们做选择前,我们需要能够承认并注意我们对这项事物的感受。我们害怕谁或什么事?我们爱哪些人及哪些事?

正如我们知道在思考前先确定我们事实的来源依据是明智的行为那样,智慧也邀请我们去辨认我们感受的来源和动机。

对祭拜偶像的食物根深蒂固的、来自环境的恐惧使一些哥林多人无法爱他们的邻舍,无法与他们分享餐桌上的团契时光。在21世纪的今天,一些根深蒂固的恐惧也持续阻止我们,使我们无法好好爱我们的邻舍。

我想像,在COVID-19大流行期间,保罗写给我所住的社区的基督徒的话可能会跟哥林多前书十分相似。在我的社区里,人们极度恐惧COVID-19(戴口罩的现像很普遍),但当我们与距离我们仅150英里的一些基督徒交流时,他们对疫苗副作用不良反应的恐惧则远远超过对COVID-19的恐惧(戴口罩的现像也不普遍)。

上帝会如何教导我们认知到其他基督徒的担忧,而不是置之不理,并呼召我们在爱中为彼此留出空间,从而享受餐桌上的团契,并在祂的国度成为工作伙伴呢?即使我们不同意放下我们的口罩,至少我们可以放下我们的防备心。

正如我的美国兄弟姊妹帮助我说出来、理解我并处理我在南非惯性有的一些恐惧那样,也许我的奈及利亚同事和我可以帮助我们在美国的教会面对一些当地人才有的恐惧。我们虽无法降低政府官员腐败的实际风险,但也许我们可以透过分享我们在政局不太稳定的国家生活时如何学会信靠上帝的故事,来帮助减轻这80%的美国人心里的一些恐惧。

耶稣呼召我们进入这个世界,爱我们的邻舍、照顾陌生人,并为我们的敌人祷告。正如凯瑟琳所写的那样,要做到这一点并冒着去爱的风险,会需要我们在这旅途中克服我们的恐惧,先指认出我们恐惧的真实样貌,然后才有希望能驯服它们。但在我们指认恐惧的样貌之前,我们可能需要看一看我们生活范围的地图,谦卑地把图钉插在形塑我们恐惧的地方。

Bronwyn Lea是戴维斯第一浸信会的门徒训练及女性事工牧师,也是《Beyond Awkward Side Hugs: Living as Christian Brothers and Sisters in a Sex-Crazed World.》一书的作者。

翻译:Yiting Tsai

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

Alcoholism among women is rising. Can the church help?

Alcoholism among women is rising. Can the church help? - Editor's Pick

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.