2014年3月一個陽光明媚的下午,我搭乘紐約地鐵L線,從曼哈頓前往威廉斯堡(Williamsburg)。那天我要採訪一位名叫卡爾·倫茨(Carl Lentz)的年輕都市牧師,他住在一間豪華的濱水公寓裡。一個時尚福音雜誌希望我能寫一篇他的側寫專文。他所服事的山丘之歌教會(Hillsong church,或譯“新頌教會”)以其所在的夜店據點和屢獲獎項的敬拜歌曲吸引了來自紐約市各處數萬名各式各樣的年輕人。

如今,倫茨是一部名為《山丘之歌教會的祕密》(The Secrets of Hillsong)紀錄片的主角。這部紀錄片檢視了倫茨一系列外遇事蹟和他離開後陷入困境的教會。這四集的節目呈現了一個沉重而情緒激動的倫茨,他透露自己兒童時期遭受性侵的經歷,承認自己道德上的過錯(從性行為不檢點到藥物濫用等),並描述了Hillsong教會領袖和同工間的衝突。

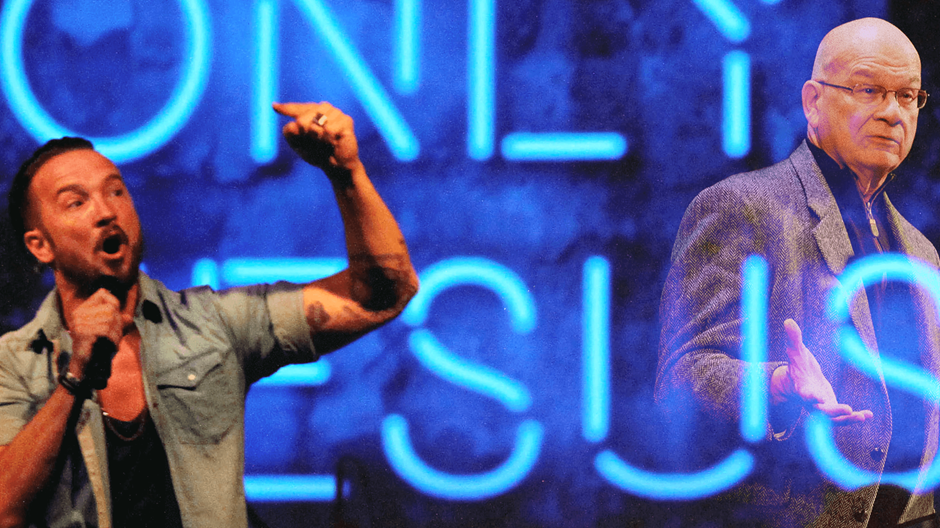

在這部紀錄片公開首映的同一天,紐約市另一位牧師成為新聞的焦點:救贖主長老教會(Redeemer Presbyterian Church)創始人提摩太·凱勒(Tim Keller)牧師於5月19日因癌症逝世。

在2000年代中期,救贖主長老教會和Hillsong教會都吸引了一群對信仰充滿好奇心的紐約人,兩間教會皆於每週舉行的多場禮拜裡吸引共約5,000名聚會者。在我讀大學的期間,有兩年的時間裡同時參加了這兩間教會。我是一位在新英格蘭長大,從小接受在家教育的牧師子女,為了讀大學搬來紐約。但是,吸引我注意力的不僅僅是眾星雲集的曼哈頓人行道,也包括迅速崛起的福音派明星(包括凱勒和倫茨)所領導的教會。

從那個時期開始,福音派教會已逐漸意識到吹捧及打造明星牧師會帶來的風險。我們已親眼見到許多年紀輕輕就被培訓成領袖,在極短的時間內被賦予過多的權力的牧師重重墜入罪惡裡。相較之下,像提摩太·凱勒這樣能信實地(雖然不完美)跑完一生的“名人”牧師卻不多見。

但在十年前,很多人和我一樣不太明白“名牧現象”。我當時也不明白自己那未經反思的出於“消費者心態”和好奇心選擇教會的人,或多或少助長了這些名星牧師的崛起。年輕的我幾乎完全不知道一間有著強烈的長老會色彩的教會和一間神學上不嚴謹的五旬節教會在神學上有什麼差別。我也不明白一間教會的領導結構和問責制度能如何成就或毀滅一間教會及其領袖。

雖然當時的我很天真無知,但要看出兩間教會及其領袖間的明顯差異並不難:一位在信仰上塑造了我,另一位則滿足了我的娛樂需求。

救贖主長老教會主日禮拜的特色是其以古典詩歌本敬拜、思考深刻且時間較長的講道(講員通常是校園牧師而不是凱勒本人,凱勒會輪流在不同牧區講道),以及主日後的咖啡交流時間。其中一個牧區在週日晚上舉行爵士樂為主題的禮拜。我深受這種充滿家庭友好氣氛的環境所吸引,也非常喜歡每週被聖經真理挑戰我的道德行為的感覺。

而Hillsong教會的氛圍則讓人感到振奮。教會的門在主日禮拜開始前幾分鐘才打開,教會附近大排長龍,非常吸引路人的目光。許多人形容他們的造訪為“一種體驗”。而這確實是種特別的體驗——昏暗的房間、霓虹舞臺燈光、轟隆隆的敬拜詩歌和特別激勵人心的主日信息,真的很像一場音樂會。在教會報告或彼此問安的時間裡,接待人員會傳來裝滿糖果和水的杯子。Hillsong教會成功地吸引了許多可能不會走進傳統教會大門的人;他們聲稱,自教會成立以來,已有數萬人在這裡信主。

即使我知道,我沒有在這裡受到如在救贖主教會一樣的神學餵養,但我就是離不開這間教會。

就像他們的教會一樣,這兩位牧師也非常的不同。凱勒的牧師生涯有個不起眼的開始。他在維吉尼亞州一間鄉村小教會開始服事,而且起初一度抗拒前往紐約服事的呼召。他深愛基督信仰理性的那一面,獲得多個神學學位,寫了幾十本書,甚至辭掉他的第一份牧師職位,成為一名神學院教授。。

凱勒有許多名人朋友,但他並沒有炫耀這些關係。卡特琳·貝蒂(Katelyn Beaty)在凱勒去世後如此形容他:“即使他的影響力既深且廣,凱勒事工的許多特點使他成爲一位『反對名牧』的名牧。凱勒看重實質內容過於個人特色。”

正如一些人在他去世後指出的那樣,凱勒直等到年近六旬時才出版自己的第一本書。而倫茨在39歲時出版了自傳。凱勒的教會直到911事件後才發展成現在的規模。倫茨則在20歲出頭即以Hillsong教會極具影響力的領袖之姿登台,因為他是創辦Hillsong教會的布萊恩夫婦(Brian and Bobbie Houston)的密友。

儘管在進入聖經學院就讀前,倫茨在學業上的表現並不突出,對學習也沒有熱忱,但倫茨的教育大部分來自Hillsong學院(Hillsong College)。倫茨聲稱,他成爲牧師後,布萊恩讓他以自己幾乎無法承受的速度成長,有時甚至一個禮拜天要講7次道。

倫茨在紀錄片中回憶道:“我們幾乎無法處理教會現有規模的工作。我們沒有足夠的領袖、我們的組織架構不夠穩健⋯⋯但在你發現到這些問題前,你已陷入其中而不自知,這些問題的發生是遲早的事。”

《浮華世界》雜誌作家艾力克斯·弗倫奇(Alex French)在紀錄片中說道:“老實說,發表對一位名人牧師婚外情的想法,對我來說感觸不太深。這間教會還有其他更嚴重的問題。”

然而,這部紀錄片僅稍微觸及這些更深入、更基本的問題:塑造出名人牧師的舞台、許多會眾以消費者心態參與教會、以及這類教會在其教會論及門徒訓練的根基上不扎實的部分。

但不可否認的事實是,我們自己經常也助長了塑造名人牧師的風氣。當我在讀大學時,我是否靈裡飢渴,想要進入一個以聖經教導和福音爲中心的群體?當然是的;我是否同樣想讓自己情緒激昂、在靈裡分心或被娛樂到,以及尋找讓自己有歸屬感的地方呢?當然也是的。

無論這兩位牧師的相似或不同之處為何,當時的我都不想成爲任何一間教會家庭的成員、不想成為一位會關心牧師的基督徒,也不願加入和其他聖徒一起成為興旺福音的同工和夥伴(以弗所書4:12、腓立比書1:5)。我是教會的消費者/顧客,我四處尋找週日早上最有娛樂性或最吸引我的一小時體驗。但最終,我落腳於一間小型的拓堂教會,在裡面聚會及服事。

凱勒在其著作《21世紀教會成長學》裡寫道:“耶穌『戰勝』了罪,但不是藉著奪取權力的方式,而是透過捨己的服事。祂是藉著失去一切而『得勝』。這種想法完全逆轉了世界的思維方式。這個世界看重權力、人的肯定、財富和地位⋯⋯福音因此創造了一種全新的僕人式群體,這個群體裡的人以一種完全不同於世界的方式生活。”

今天,倫茨在麥克·托德(Michael Todd)的蛻變教會(Transformation Church)找到屬靈的家,這間教會位於奧克拉荷馬州塔爾薩市(Tulsa),是一間以黑人成員為主的無宗派巨型教會。早在2014年,倫茨就告訴我,他認為基督徒應該避開那些使他們容易犯罪的事,並且他的首要任務是完成基督賦予的大使命。

他在接受採訪時說:“平衡(balance)是個有趣的詞彙,我的呼召不是去紐約Hillsong教會,我的呼召是去服事耶穌,成為一個好丈夫及父親。如果我能做好這些事,教會最終也會很好。”

卡拉·沛蒂絲·卡瓦略(Kara Bettis Carvalho)是《今日基督教》(Christianity Today)的副編輯。

翻譯:榮懌真 / 校編:Yiting Tsai

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

Church movements need magnetic leaders. But the best leaders need more than charm.Français

Church movements need magnetic leaders. But the best leaders need more than charm.Français - Editor's Pick

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.