年輕、成功、受過良好教育,1924年的李彬華(Mabel Ping-hua Lee)擁有光明的未來。她是一位傑出的美籍華人牧師和社區領袖的女兒,剛剛完成了博士學位,《紐約時報》報道了她促進女性選舉權的工作。她與中國的新興領導人關係密切,在塑造中國的未來方面剛剛找到一席之地,悲劇卻在此時發生了。她的父親一生致力於服務紐約的美國華人社區,突然去世,留下了他的事工和家人。令人驚訝的是,李彬華選擇放棄她在中國難以置信的好機會,回到美國,繼乘她父親開創的事工,這項事工至今仍在持續。

20世紀初對美國華人來說是一個異常艱難的時期。幾十年來,禁止中國勞工赴美移民的聯邦立法給華人生存帶來困難。排華法案造成華裔人口中絕大多數是男性。居住區的種族隔離形成了城市貧民區,成為美國的唐人街。因此,這些社區充斥着敵對的兄弟會、家族勢力和政治派別(又稱 “堂”)之間的緊張關係,這些勢力經常參與人口販運和暴力犯罪。輿論普遍認為華人是 “粗鄙的異教徒 ”,是永遠的外國人。

新教宣教士和中國基督徒是少數與中國移民打交道的人,他們往往出於傳教和社會改革的動機。許多宣教士和中國基督徒還公開駁斥對中國人的普遍看法,他們在報導、雜誌、甚至國會聽證會上讓眾人知道華人(尤其是在美國出生的一代)完全有能力成為美國人。儘管他們做出了努力,但基督徒在美國華人人口中只佔很小的比例,宣教機構的工作完全依賴於各新教教派組織的支持。

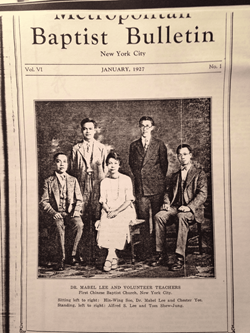

此時,李彬華和第一華人浸信會在紐約出現了。李彬華是這個位於唐人街的教會和社會服務機構的實際牧師,在她的領導下,第一華人浸信會成為美國第一個自給自足的華人教會。這位畢業於哥倫比亞大學、擁有經濟史博士學位的美籍華人社區領袖,領導該教會超過40年。它至今仍然存在。

基督徒、女性參政主義者、學者

李彬華是一位先驅性的牧師、宣教士李韜(1868-1924)的獨生女兒。李韜出生於廣州,在《排華法案》(CEA)禁止勞工移民前兩年,於1880年作為合同工來到美國。李韜在一所宣教士學校學習英語,這有助於他在商場中站穩腳跟,從而調整他的移民身份。(《排華法案》不適用於商人和神職人員,他們可以自由地在中國和美國之間旅行)。

學習英語並不是李韜抵達美國后經歷的唯一的重大生活變化。1890年,他在舊金山的一個華人宣教機構成為一名基督徒。三年後,他放棄了自己的生意,進入廣州的一所浸信會神學院學習。在紐約完成神學培訓后,美國浸信會家庭傳教會(American Baptist Home Mission Society)於1898年先將他派往華盛頓州成為面向華人的宣教士,然後於1904年任命他為紐約唐人街晨星事工的牧師。李韜在唐人街的工作蒸蒸日上,逐漸成為社區精英的一員。1921年,他成為中華聯合慈善會的主席,該會是美國華裔強大的家族勢力的主要聯盟。由於他不鼓勵中國傳統的宗教活動,並使唐人街現代化和美國化,美國浸信會成員稱讚他是唐人街的 “基督徒市長”。

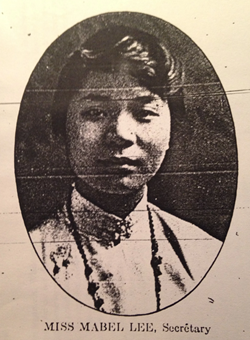

李韜的女兒李彬華於1896年在廣州出生。她在中國度過了她的孩提時代,並在就讀一所宣教士學校期間精通了英語。她在父親被派到晨星事工后不久與父母團聚,並在紐約市的公立學校上學,隨後被巴納德學院(Barnard College)錄取。李彬華於1921年在哥倫比亞大學獲得經濟史博士學位。

事實證明,李彬華是一個有天賦的溝通者和一個雄心勃勃的年輕領導人,她致力於改善社會,特別是在關於女性和中國的領域。像女性參政主義者夏洛·帕金斯·吉爾曼(Charlotte Perkins Gilman)一樣,她認為沒有女性的選舉權,現代民主就無法生存。在1914年5月的《中國學生月刊》上,李彬華認為女性選舉權或早期的女權運動 “只不過是將民主,或社會正義和機會平等,擴展到女性身上”。李彬華的名氣越來越大;1915年,《紐約時報》報道了她在一個女性選舉權研討會上的講話。

李彬華對她的祖國也充滿了熱情,她認為中國未來的成功有賴於對女性平等的承諾。她寫道:“中國的福祉,甚至它作為一個獨立國家的存在,都取決於緩慢推進對其女性的正義。因為沒有一個國家能夠在文明進程中取得真正的、持久的進步,除非其女性緊隨在男人身邊,甚至真正與他們並駕齊驅。”

完成學業后,李彬華期望回到中國,在新一代的國家領導人和社會改革者中佔有一席之地。她並不是唯一憧憬這一未來的人。在李彬華獲得博士學位兩年後,當地的一份浸信會報紙報道說:

1923年3月28日,李小姐乘船前往法國,目前她在那裡從事歐洲經濟學的研究,為她在祖國——中國的生活和工作做更充分的準備。一個充滿信任和榮譽的職位在中國等待着她。(紐約大都會浸信會公報)

李彬華在法國寫道:“我的確感謝上帝,是美國給了我如此好的發展機會和對知識領域如此敏銳的洞察力。但我覺得必須投身於幫助我的祖國人民”。

李彬華被邀請擔任廈門大學的女生院長,並似乎在美國也有許多職業機會。但第二年,當她在中國尋求發展機會時,一個悲劇性的轉折迫使她重新考慮她的計劃。

教會建設者和社區服務者

在李彬華父親的眾多成就中,其中之一是他有能力調和敵對的派別。但這項工作的壓力使他的健康受到了影響。1924年11月底,在晚宴上協調斡旋兩個針鋒相對的“堂”時,李韜突發致命性的心肌梗塞或中風。李彬華立即從中國回到紐約,照顧她的母親並承擔起父親的事工。

在她父親去世的時候,他們的華人事工一直在租用場地。但李彬華希望該機構能擁有自己的聚會場地。她發起了一個成功的籌款運動,在彙集了從唐人街社區籌集的資金、個人貸款和教會傳教機構的貸款后,在唐人街購置了一棟建築以紀念她的父親。該宣教機構,即現在的紐約市第一華人浸信會,今天仍然矗立在華埠的中心。

在購買了這棟建筑後,李彬華仍然沒有決定留在美國。她從來沒有尋求過事工機會。在1929年訪問中國期間,她躊躇滿志地寫道:“看來,中國是由我的友人們在管理的。一位是這個大學的校長,另一位是那個大學的校長;一位負責中國的所有鐵路,另一位負責財政或教育。”

但是,隨着中國政治局勢的惡化,在紐約短暫停留後返華的希望也逐漸消失。同樣明顯的是,在大蕭條時期,宣教事工的生存取決於李彬華的能力。最重要的是,她無法抑制她與父親的共同點:為基督贏得靈魂的熱情和解決唐人街社會問題的決心。

在20世紀30年代,紐約市唐人街的人口結構正處於變化的邊緣。30年代初,該社區的男女比例為10:1。即使在1943年廢除排華法案后,兒童和家庭人口也增長緩慢。然而,第二次世界大戰後,戰爭新娘和難民使美籍華人人口急劇增加,併產生了對屬靈和物質關懷的迫切需求。在這一時期,李彬華的教育背景和雙語技能對於彌合華人和更廣泛的英語社區之間的差距是非常寶貴的。

李彬華從未結婚,儘管她在大學期間曾被追求。然而,她把自己的一生都獻給了唐人街社區。李彬華每個星期天都要講道和教學。她動員白人教會的基督徒與唐人街的居民分享福音、為社區服務。她為唐人街的勞工居民和後來新移民及其子女組織了英語、打字、無線電、木工和其他技能課程。

最重要的是,李彬華通過增加會員人數和從社區廣泛募集資金,使該華人事工成為一個自給自足的獨立教會。這一成就非常及時。到20世紀中期,主流新教宣教機構不再資助面向特定種族的教會和宣教事工,因為他們認為,在社會走向非種族主義的過程中,移民的同化和非裔美國人的融合是不可避免的最後步驟。自李彬華1966年去世后,美國出現了數以百計具有獨立意識的華人教會,今天,具有種族文化特色的教會和社區組織仍然持續存在,證明了過去那些想法起碼可以說是不成熟的。

中國的救贖

紐約市第一華人浸信會的大門至今仍然敞開。其現任牧師甚至也姓李。教會繼續專註於歡迎移民和團結鄰里,似乎在呼應李彬華多年前提出的願景。到二戰結束時,美國主流社會對美籍華人的看法與20世紀初相比已經發生了巨大變化。作為抗日戰爭的盟友,華人獲得了美國人更多的尊重。唐人街的敵對派別宣布暫停爭鬥,以便團結起來為中國的抗戰貢獻力量。許多華人教會領袖加入或領導了恢復全國各地唐人街形象的努力,通常是將其作為跨文化教育機會(或者說,異國風味的餐飲和遊覽)來宣傳。

“因此,讓我們不要忘記我們的工作在使命中的重要意義。它可能看起來很微小,但影響卻非常大。”在1925年她的工作真正開始之前,李彬華寫道。“我們投入的每一點精力都很重要。(讓我們)重新投身於我們的任務,使每一個進入宣教所的男孩都能認識基督。基督信仰是中國的救贖,也是全世界的救贖”。

Tim Tseng博士是加州聖何塞迦南台灣基督教會的英語事工牧師,是富勒神學院亞美中心(Fuller Theological Seminary’s Asian American Center)的會員。他是美國亞裔基督教研究所(Institute for the Study of Asian American Christianity)的創始人和前執行主任。他的博客網址是timtseng.net.

翻譯:平凡的瓦器,校對:湉淙

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness.

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness. - Editor's Pick

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.