年轻、成功、受过良好教育,1924年的李彬华(Mabel Ping-hua Lee)拥有光明的未来。她是一位杰出的美籍华人牧师和社区领袖的女儿,刚刚完成了博士学位,《纽约时报》报道了她促进女性选举权的工作。她与中国的新兴领导人关系密切,在塑造中国的未来方面刚刚找到一席之地,悲剧却在此时发生了。她的父亲一生致力于服务纽约的美国华人社区,突然去世,留下了他的事工和家人。令人惊讶的是,李彬华选择放弃她在中国难以置信的好机会,回到美国,继乘她父亲开创的事工,这项事工至今仍在持续。

20世纪初对美国华人来说是一个异常艰难的时期。几十年来,禁止中国劳工赴美移民的联邦立法给华人生存带来困难。排华法案造成华裔人口中绝大多数是男性。居住区的种族隔离形成了城市贫民区,成为美国的唐人街。因此,这些社区充斥着敌对的兄弟会、家族势力和政治派别(又称 “堂”)之间的紧张关系,这些势力经常参与人口贩运和暴力犯罪。舆论普遍认为华人是 “粗鄙的异教徒 ”,是永远的外国人。

新教宣教士和中国基督徒是少数与中国移民打交道的人,他们往往出于传教和社会改革的动机。许多宣教士和中国基督徒还公开驳斥对中国人的普遍看法,他们在报导、杂志、甚至国会听证会上让众人知道华人(尤其是在美国出生的一代)完全有能力成为美国人。尽管他们做出了努力,但基督徒在美国华人人口中只占很小的比例,宣教机构的工作完全依赖于各新教教派组织的支持。

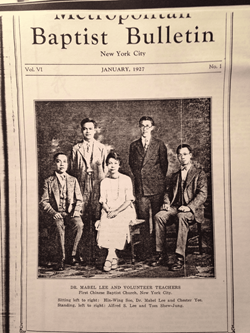

此时,李彬华和第一华人浸信会在纽约出现了。李彬华是这个位于唐人街的教会和社会服务机构的实际牧师,在她的领导下,第一华人浸信会成为美国第一个自给自足的华人教会。这位毕业于哥伦比亚大学、拥有经济史博士学位的美籍华人社区领袖,领导该教会超过40年。它至今仍然存在。

基督徒、女性参政主义者、学者

李彬华是一位先驱性的牧师、宣教士李韬(1868-1924)的独生女儿。李韬出生于广州,在《排华法案》(CEA)禁止劳工移民前两年,于1880年作为合同工来到美国。李韬在一所宣教士学校学习英语,这有助于他在商场中站稳脚跟,从而调整他的移民身份。(《排华法案》不适用于商人和神职人员,他们可以自由地在中国和美国之间旅行)。

学习英语并不是李韬抵达美国后经历的唯一的重大生活变化。1890年,他在旧金山的一个华人宣教机构成为一名基督徒。三年后,他放弃了自己的生意,进入广州的一所浸信会神学院学习。在纽约完成神学培训后,美国浸信会家庭传教会(American Baptist Home Mission Society)于1898年先将他派往华盛顿州成为面向华人的宣教士,然后于1904年任命他为纽约唐人街晨星事工的牧师。李韬在唐人街的工作蒸蒸日上,逐渐成为社区精英的一员。1921年,他成为中华联合慈善会的主席,该会是美国华裔强大的家族势力的主要联盟。由于他不鼓励中国传统的宗教活动,并使唐人街现代化和美国化,美国浸信会成员称赞他是唐人街的 “基督徒市长”。

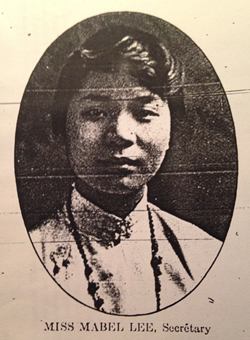

李韬的女儿李彬华于1896年在广州出生。她在中国度过了她的孩提时代,并在就读一所宣教士学校期间精通了英语。她在父亲被派到晨星事工后不久与父母团聚,并在纽约市的公立学校上学,随后被巴纳德学院(Barnard College)录取。李彬华于1921年在哥伦比亚大学获得经济史博士学位。

事实证明,李彬华是一个有天赋的沟通者和一个雄心勃勃的年轻领导人,她致力于改善社会,特别是在关于女性和中国的领域。像女性参政主义者夏洛·帕金斯·吉尔曼(Charlotte Perkins Gilman)一样,她认为没有女性的选举权,现代民主就无法生存。在1914年5月的《中国学生月刊》上,李彬华认为女性选举权或早期的女权运动 “只不过是将民主,或社会正义和机会平等,扩展到女性身上”。李彬华的名气越来越大;1915年,《纽约时报》报道了她在一个女性选举权研讨会上的讲话。

李彬华对她的祖国也充满了热情,她认为中国未来的成功有赖于对女性平等的承诺。她写道:“中国的福祉,甚至它作为一个独立国家的存在,都取决于缓慢推进对其女性的正义。因为没有一个国家能够在文明进程中取得真正的、持久的进步,除非其女性紧随在男人身边,甚至真正与他们并驾齐驱。”

完成学业后,李彬华期望回到中国,在新一代的国家领导人和社会改革者中占有一席之地。她并不是唯一憧憬这一未来的人。在李彬华获得博士学位两年后,当地的一份浸信会报纸报道说:

1923年3月28日,李小姐乘船前往法国,目前她在那里从事欧洲经济学的研究,为她在祖国——中国的生活和工作做更充分的准备。一个充满信任和荣誉的职位在中国等待着她。(纽约大都会浸信会公报)

李彬华在法国写道:“我的确感谢上帝,是美国给了我如此好的发展机会和对知识领域如此敏锐的洞察力。但我觉得必须投身于帮助我的祖国人民”。

李彬华被邀请担任厦门大学的女生院长,并似乎在美国也有许多职业机会。但第二年,当她在中国寻求发展机会时,一个悲剧性的转折迫使她重新考虑她的计划。

教会建设者和社区服务者

在李彬华父亲的众多成就中,其中之一是他有能力调和敌对的派别。但这项工作的压力使他的健康受到了影响。1924年11月底,在晚宴上协调斡旋两个针锋相对的“堂”时,李韬突发致命性的心肌梗塞或中风。李彬华立即从中国回到纽约,照顾她的母亲并承担起父亲的事工。

在她父亲去世的时候,他们的华人事工一直在租用场地。但李彬华希望该机构能拥有自己的聚会场地。她发起了一个成功的筹款运动,在汇集了从唐人街社区筹集的资金、个人贷款和教会传教机构的贷款后,在唐人街购置了一栋建筑以纪念她的父亲。该宣教机构,即现在的纽约市第一华人浸信会,今天仍然矗立在华埠的中心。

在购买了这栋建筑后,李彬华仍然没有决定留在美国。她从来没有寻求过事工机会。在1929年访问中国期间,她踌躇满志地写道:“看来,中国是由我的友人们在管理的。一位是这个大学的校长,另一位是那个大学的校长;一位负责中国的所有铁路,另一位负责财政或教育。”

但是,随着中国政治局势的恶化,在纽约短暂停留后返华的希望也逐渐消失。同样明显的是,在大萧条时期,宣教事工的生存取决于李彬华的能力。最重要的是,她无法抑制她与父亲的共同点:为基督赢得灵魂的热情和解决唐人街社会问题的决心。

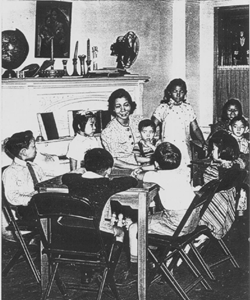

在20世纪30年代,纽约市唐人街的人口结构正处于变化的边缘。30年代初,该社区的男女比例为10:1。即使在1943年废除排华法案后,儿童和家庭人口也增长缓慢。然而,第二次世界大战后,战争新娘和难民使美籍华人人口急剧增加,并产生了对属灵和物质关怀的迫切需求。在这一时期,李彬华的教育背景和双语技能对于弥合华人和更广泛的英语社区之间的差距是非常宝贵的。

李彬华从未结婚,尽管她在大学期间曾被追求。然而,她把自己的一生都献给了唐人街社区。李彬华每个星期天都要讲道和教学。她动员白人教会的基督徒与唐人街的居民分享福音、为社区服务。她为唐人街的劳工居民和后来新移民及其子女组织了英语、打字、无线电、木工和其他技能课程。

最重要的是,李彬华通过增加会员人数和从社区广泛募集资金,使该华人事工成为一个自给自足的独立教会。这一成就非常及时。到20世纪中期,主流新教宣教机构不再资助面向特定种族的教会和宣教事工,因为他们认为,在社会走向非种族主义的过程中,移民的同化和非裔美国人的融合是不可避免的最后步骤。自李彬华1966年去世后,美国出现了数以百计具有独立意识的华人教会,今天,具有种族文化特色的教会和社区组织仍然持续存在,证明了过去那些想法起码可以说是不成熟的。

中国的救赎

纽约市第一华人浸信会的大门至今仍然敞开。其现任牧师甚至也姓李。教会继续专注于欢迎移民和团结邻里,似乎在呼应李彬华多年前提出的愿景。到二战结束时,美国主流社会对美籍华人的看法与20世纪初相比已经发生了巨大变化。作为抗日战争的盟友,华人获得了美国人更多的尊重。唐人街的敌对派别宣布暂停争斗,以便团结起来为中国的抗战贡献力量。许多华人教会领袖加入或领导了恢复全国各地唐人街形象的努力,通常是将其作为跨文化教育机会(或者说,异国风味的餐饮和游览)来宣传。

“因此,让我们不要忘记我们的工作在使命中的重要意义。它可能看起来很微小,但影响却非常大。”在1925年她的工作真正开始之前,李彬华写道。“我们投入的每一点精力都很重要。(让我们)重新投身于我们的任务,使每一个进入宣教所的男孩都能认识基督。基督信仰是中国的救赎,也是全世界的救赎”。

Tim Tseng博士是加州圣何塞迦南台湾基督教会的英语事工牧师,是富勒神学院亚美中心(Fuller Theological Seminary’s Asian American Center)的会员。他是美国亚裔基督教研究所(Institute for the Study of Asian American Christianity)的创始人和前执行主任。他的博客网址是timtseng.net.

翻译:平凡的瓦器,校对:湉淙

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness.

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness. - Editor's Pick

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.