我在我的回憶錄《找恩典的人》(Where the Light Fell)裡談到了我哥哥的傳奇故事。從小我就在哥哥馬歇爾(Marshall)的陰影下長大,他有著超乎常人的高智商和超自然的音樂天賦,包括絕對音準和聽覺記憶,以至他能演奏任何他聽過的曲子。

但在2009年,這一切全變了:中風阻斷了輸送至他腦部的血液。前一天他還在打高爾夫球;兩天後他就躺在加護病房裡,處於昏迷狀態。

只有一種極少見的腦部手術能挽救馬歇爾的生命,他在手術之後有了一個新的身分——一位失能/殘疾人士(disabled person)。他重新過了一次如童年般的生活,花了一年的時間才學會走路,又花了更多時間才能說出多個詞彙組成的句子。在右臂失去功能及失語症(aphasia)的狀態下,他努力的工作著。如今,他自豪地穿著一件T 恤,上面寫著「我有失語症:我知道該說什麼,但我說不出來」。

我從哥哥那裡了解到失能所帶來的挑戰。他有無法說出話的懊惱;他活的沒有尊嚴,因為洗澡、穿衣等簡單的活動都需要他人幫助。他還特別的神經質,認為朋友們會背著他為他做決定。

在公共場合,陌生人會把目光移開,彷彿他不存在一樣。只有孩子們比較坦誠,他們會在被禁聲前說:「媽媽,那個人怎麼了?」;甚至更大膽的孩子會直接走到輪椅前問:「你能走路嗎?」

馬歇爾的挫折感越來越巨大,以至於他甚至研究了要服下多少安眠藥才能自殺,並藉著一大杯威士忌一口吞下。感謝上帝,他的自殺計畫失敗了,並被送進精神院治療。在數個小時的治療幫助下,他逐漸重建了生活,現在能夠自理並獨自駕駛一輛改裝過的汽車。

一年前,在科羅拉多州滑雪時,我明確指示了自己的腿要轉下坡,但我的腿卻不聽使喚。相反地,我撞上了一棵樹,靴子和滑雪板都破了,左小腿嚴重瘀傷。奇怪的是,明明我的大腦發出了指令,但我的腿卻無法有所回應。

接下來的幾個月裡,我的身體還出現了其他症狀。我走路的姿勢和步態發生了變化。我的手寫字本來就偏小,現在又更小且更潦草了。有些晚上,我睡覺的時候還會出現輕微的幻覺;用電腦鍵盤打字也出現更多的錯誤。我原本就很糟糕的高爾夫球技術變得更糟糕了。我問自己的主治醫生是否有「某種」可能性,他卻回答我:「楊腓力,你的身體狀況很好,你不可能會有帕金森氏症。」(這件事告訴我們,永遠要尋問第二個醫生的意見)

去年秋天開始前,我已生活在時間隧道裡。我需要花兩倍的時間才能完成像扣扣子這樣的任務。我感覺彷彿有一批行動緩慢、活動不協調的外星人入侵了我的身體。當別人開始注意到這個狀況時,我知道自己必須去醫院檢查。

我的醫療保險有涵蓋的醫院裡,要等至少六個月以上才有神經科醫生能為我治療。因此,我更換了保險計劃,選擇了一個覆蓋範圍更廣的保險,並依靠朋友介紹我進入了一所與大學合作的最先進的醫療設施。上個月,他們診斷出我患有帕金森氏症,這是一種退化性的神經疾病,會破壞大腦和肌肉之間的聯繫。我開始了以多巴胺為基礎的藥理及物理治療。

當我跟幾位親密的朋友分享這個消息時,我擔心自己會得到新的標籤:我不再是楊腓力 ,而是那個「患上帕金森氏症的楊腓力」。我覺得人們會以這個標籤想起我、看待我及談論我。

我很想堅持「我的內在仍然是同一個人,請不要用我的外在來評論我(例如我遲鈍的行為、步伐蹣跚和時不時的顫抖)」。我甚至創造了一個新詞——「貼不了標籤人士(dislabeled)」來表達抗議。我曾看到別人因看到拐杖、枯萎的手臂及羞於開口的行為而妄評我哥哥,他們沒有意識到的是,在這些外在表現下,有著一個複雜且勇敢的靈魂。(編按:失能人士的英文為disable, 楊腓力以幽默的文字遊戲創造dislabeled這個新詞)

然後,在我被診斷後不到一個星期內,現實就逼近我了。我似乎是為了證明一切都沒變,決定嘗試一項新運動——匹克球(pickleball)——這個運動進行的方式介於網球和桌球之間。開始運動不到五分鐘,當我正試圖救球時,身體卻跌跌撞撞的向前撲去。任何能阻止我摔倒的反射性動作都太慢了。我的臉率先著地,撞在堅硬的地面上。

當我在擁擠的急診室裡等待足足8個小時時,我終於意識到,我已無可否認的加入了每週會拜訪這裡的受傷和失能人士隊伍。我終究是個能被貼上標籤的人。

從現在開始,我需要做出調整。我再也不能在科羅拉多州14,000英尺高的山上從一個巨石跳到另一個巨石;我再也不能像神風特攻隊那樣騎著登山車衝刺。溜冰呢?也不太可能。而且我絕對再也不會打皮克球了!

當我們預覽著老化會有的現象時,殘障的狀態意味著我們得放下那些我們曾視為理所當然的事。我甚至不應該在沒使用扶手的情況下爬樓梯,而散步成為我最安全的運動方式——只要我還能把腳抬起來,並且不亂走。就像我陪哥哥走路時不得不放慢腳步一樣,現在其他人也必須為我這樣做。

一位聽到我消息的朋友傳了詩篇71篇的經文給我,其中一節是:「耶和華啊,我投靠你;求你叫我永不羞愧!。」

雖然詩人寫作時的背景與我完全不同——困擾著他的是人類敵人而不是神經疾病——但「求你叫我永不羞愧」這節經文引起了我的注意。其他詩篇(如詩篇25、31和34篇)也重複了這個奇怪的句子。

失能似乎總伴隨著某種程度的羞恥。為別人帶來不方便是我們天性裡會有的羞恥感,即使這不是我們的錯,也不是我們願意發生的事。還有一種羞恥感,就是出於好心的朋友的過度反應——有些人可能會視你如脆弱的瓦器,當你只是停頓思考一個詞彙時,他們就幫你把句子說完。

雖然我目前只有輕微的症狀,但我已預感到這些症狀惡化後會為我帶來的羞恥感:流口水、記憶空白、言語不清、雙手顫抖。我見到的一大警訊是:有天,當我閱讀我訂閱的雜誌時,我把「每日靈修」(Daily Meditation)讀成了「每日藥物」(Daily Meditation)。

羞辱感有時會促使人採取行動。自從我確診後,有六位朋友寫信說他們觀察到我有些不正常的地方,但沒有明確指出。只有兩個人冒著像孩子那樣說話過度直接的風險問我。在一次餐廳晚餐期間,其中一個人對我說:「腓力,你是不是越走越慢了?」並遭到他妻子責備的眼神。另一個人更是直截了當地問:「為什麼你走起路來像個衰殘的老人?」這兩句話促使我加緊速度去找神經科專家治療。

詩篇71篇還說:「我年老的時候,求你不要丟棄我!我力氣衰弱的時候,求你不要離棄我!」這個禱告表達了所有失能人士無聲的懇求,而我現在也是其中一員。根據美國疾病管制與預防中心(CDC)的統計,美國人口中約有26% 的人符合失能人士資格。既然現在我已加入他們的行列,我試著不去看自己外在的表現——如同我對待我哥哥的方式——而是專注於審視自己的內在。

在我面對自已成為失能人士的第一個月裡,我變得更加自覺。這既是件好事,也是件壞事。我確實需要密切關注我的身體和情緒,特別是我正在適應新的藥物及探索自己身體的極限。我需要找到一個安全但有挑戰性的運動方式。然而,我不想特別執著於人生的這一層面,也不想讓疾病來定義我。

《時代雜誌》 最近刊登了一位失能社運活動家的文章,他寫了一本關於「失能自豪感(Disability Pride)」的書。新一代的提倡者將失能的標籤視為一種榮譽徽章。例如,聾人社群的成員排斥「聽力受損」這種委婉的說詞,並且拒絕任何能恢復聽力的醫療手段。

反之,我承認自己會很樂意讓帕金森氏症奇蹟般地從我生命裡消失。若能成真,我會馬上用我所有的藥片生營火,退掉拐杖的訂單,並抖去登山裝備上的灰塵。然而,我並沒有這個選項——也許失能人士發言家們單純的專注於接受現實,因為有些事就是無法改變。

雖然我還是會對「不同能力人士」(differently abled)這種委婉的文字遊戲詞彙感到尷尬,但我現在能更好的理解這個詞了。這的詞彙指向一個事實:生活充滿著不公平,並且人們擁有的能力也不平等。我哥哥曾經能演奏鋼琴協奏曲,而我還在為能理解音階掙扎。跟專業運動員相比,我們都算是失能人士。雖然帕金森氏症可能會讓我不能參與我最喜歡的一些活動,但我能享受四肢癱瘓者可能會羨慕的活動。

沒有兩個人能擁有相同的能力、智力、外表和家庭背景。我們可以用怨嘆來回應不平等——或者,以某種方式學習擁抱自己獨特的才能和「失能」。

在我的寫作生涯裡,我曾採訪過美國總統、搖滾明星、職業運動員、演員和其他名人。我也採訪過印度的痲瘋病人、因信仰而被監禁的中國牧師、從性交易產業裡解救出來的婦女、患有罕見遺傳性疾病兒童的父母,以及許多患上比帕金森氏症更嚴重的疾病患者。

當我反思著這兩種截然不同的群體時,我得到了這個結論:除了一些例外情況,那些生活在痛苦和失敗中的人,往往比那些生活在成功和快樂中的人能更好地管理人生的處境。得到救贖的痛苦,比僅僅只是被挪去的痛苦還更令我印象深刻。

讓我生命轉折的這個疾病已被證實或者能使人喪失自理能力,或者也可能只是為人帶來微小的不方便性,因為帕金森氏症有多種形式。所以,我該如何預備我自己呢?

我之前有幸認識邁克爾·格森(Michael Gerson),他是《華盛頓郵報》的專欄作家和白宮講稿的撰寫者。在他最終因癌症過世前,邁克爾也與帕金森症共存了許多年。他的一位同事是這樣評價他:「在他事業巔峰的時期,他用自己的影響力關心最脆弱的人,帶頭發起關注非洲愛滋病的運動。而在他身體情況最衰弱的時候,他從未抱怨,而是專注於感恩他曾活過的日子。」

這也是我的禱告。在經歷了坎坷的童年後,我擁有了豐富、充實、美好的人生,擁有了超乎我所能想像或應得的快樂和成就。我和一位全能的妻子走過52年的婚姻,她視我的健康和幸福為她的責任。

16年前,我在一次車禍裡後頸部骨折。當我躺在背板上時,是太太開車穿越暴風雪來接我的。她當時已在心裡重新設計了我們的房子,以便未來她可能得與全身癱瘓的我一同生活。今天,她同樣表現出和當時一樣無私的忠誠,即使她正在面對未來可能只會愈發繁重的照護工作。

雖然我的未來充滿了問號,但我並沒有過度焦慮。我受到妥善的醫療照顧,以及親朋好友的支持。我所倚靠的是位良善且慈愛的上帝,祂經常透過祂在地上的門徒來彰顯祂的美善。

我這一生寫了不少關於苦難的文章,現在我要將這些想法付諸實踐。願我在人生最終的篇章裡做祂忠心的管家。

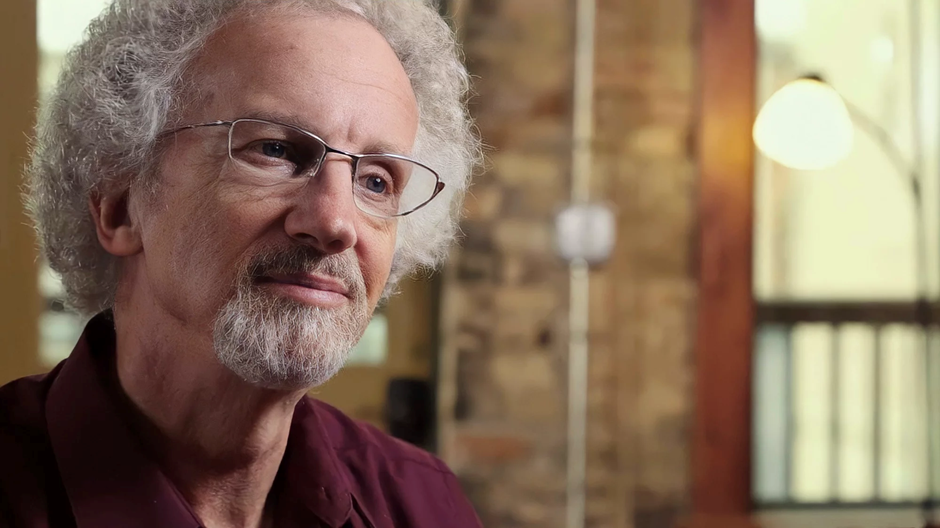

楊腓力(Philip Yancey)著有許多書籍,最新出版的書為《找恩典的人:楊腓力回憶錄》(Where the Light Fell)。

翻譯:思慕 / 校編:Yiting Tsai

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

While we pray for peace, we need moral clarity about this war.

While we pray for peace, we need moral clarity about this war. - From the Magazine

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness.

How Jesus rescued a New Age psychic from spiritual darkness. - Editor's Pick

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.

Political violence looms large in our national history, to our shame. It does not have to define our future.