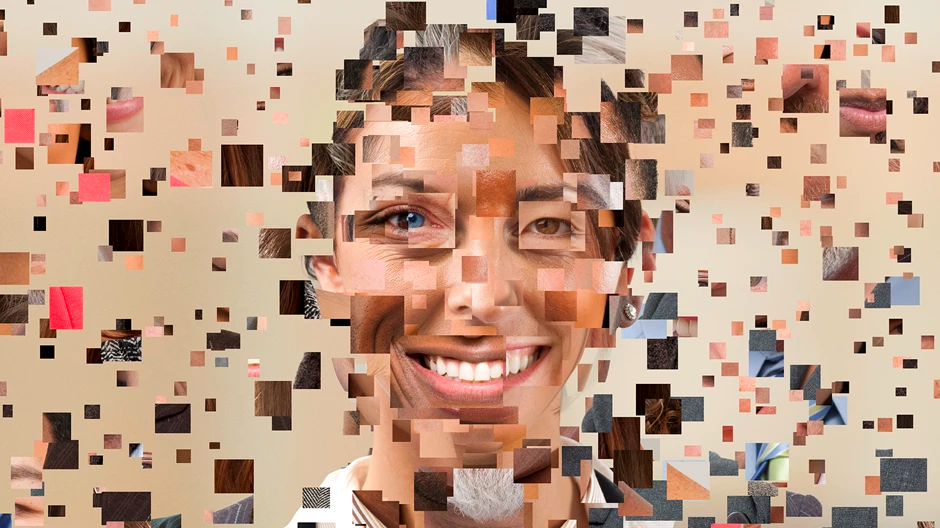

也许你是少数对自己外表很满意的幸运儿。也许你未曾站在镜子前,和今天早上的我一样,看着镜子里的形像,心里纳闷着:“为什么上帝没有把那个部分造得更好看一点?”

若继续问下去,我们甚至会开始想:为什么上帝没有把我造得更聪明?更强壮?更有创意力?更有见识?在所有方面都更好?

如果你像我一些令人焦躁的朋友那样,长得还算好看、颇有才华、事业成功、身体健康,而且幸福快乐——如果你恰巧属于这种人,然后你还提出上述那些问题,就太贪心了。但显然,我们当中不少人没有上述其中一项或多项优势。

或至少,我们“觉得”我们没有。

但在上帝的国度里,事物外在的样貌并不总能反映事情的真相。

耶稣与祂的门徒短暂停留在该撒利亚腓立比地区时,祂问门徒说,众人是怎么看祂的?门徒的回应似乎是非常正面的:“有人说是施洗的约翰;有人说是以利亚;又有人说是耶利米或是先知里的一位。”(马太福音16:14)

一般人会认为,拉比的称号是再恰当不过了,但耶稣接着问了门徒的看法。

其中一位机灵的门徒彼得,不管自己是否真的知道答案,马上举手:“你是弥赛亚,是永生神的儿子。”

这一次,彼得说对了,耶稣祝福了他。

可是,“当下,耶稣嘱咐门徒,不可对人说他是弥赛亚。”

这就有点扫兴了。彼得好不容易终于答对了一次,但他却不能告诉任何人?他事实上真的说对了呀,究竟是为什么不能和别人说?

“从此,耶稣才指示门徒,他必须上耶路撒冷去,受长老、祭司长、文士许多的苦,并且被杀,第三日复活”(马太福音16:21)。

耶稣将祂弥赛亚的身分,亦即神差遣祂成为器皿,与受苦和死亡连结在一起.....祂告诉门徒,祂将被交在那本应是祂最坚定的支持者——那些带领着上帝子民的宗教领袖们——的手中。

这个令人震惊且极具冲突性的想法,让彼得情绪爆发,耶稣让他平息下来,一切恢复正常。但不久以后,事情却变得更加奇怪了。

炫目荣光的救主

耶稣带着彼得和另外两位祂最亲密的伙伴,雅各和约翰,爬上一座“高山”(马太福音17:1-11)。我在英属哥伦比亚省住了 20 年,我不会用“高山”这词来称呼以色列当地海拔稍微高一点的地方。但我若这么想,我会错过这个词的含意:在圣经里,“高山”是几位著名的以色列领袖与上帝相遇的地方,特别是指摩西所在的西乃山和以利亚的迦密山。

理然,摩西和以利亚也出现在这座高山上。但是,他们那时不是与耶和华见面,而是耶稣。而且是这样的一位耶稣:“脸面明亮如日头,衣裳洁白如光”(马太福音17:2)。

彼得再次快速地反应,他希望这次令人惊奇的会面能持续下去,因此他提议为他们搭三座棚。但接着忽然有一朵明亮的云彩(如同在西乃山一样)遮住他们,且有声音说:“这是我的爱子,我所喜悦的。你们要听他!”

门徒们见了自然会有这样的反应:俯伏在地,极其害怕。但耶稣吩咐他们起来,不要害怕。他们照做后,却只见到耶稣一人。

他们了解到,对犹太人来说,留意摩西和以利亚(即律法与先知)虽然很重要,但聆听神儿子的话,其重要性更是无可比拟的。

而神的儿子,那位刚刚才在令人目眩的荣光中向他们显现的耶稣,吩咐他们:“人子还没有从死里复活,你们不要将所看见的告诉人。”

又来了!彼得的脾气一定准备要爆发了,为什么耶稣要他们对这百年难得一见、最伟大的景象沉默不语?

耶稣提醒他们,那行在祂之前的人,施洗约翰,已经被杀了。其中的含意很清楚:如果在上位着胆敢处死如约翰这样受欢迎的人,以阻吓那些挑战他们地位的人,那么对于永生神荣耀的儿子,他们岂不会做出更恶劣的事吗?

詹姆斯·邦德和耶稣

耶稣的外表及声音肯定就像个普通人——一个普通到不行的人,甚至没有任何关于祂外貌的描述纪录。祂必须是这样的人,才能完成该做的事:身为人子,人类的代表及典范,默默地向世人宣扬神国的好消息,同时装备祂的门徒,以便在祂最后终被权势者盯上并受到预料中的酷刑时,有人能接手祂的工作。

为什么上帝不把耶稣造得更加俊美呢?如果上帝能让耶稣帅得像太阳那样闪闪发光,为什么祂不这么做?最根本原因就是:耶稣背负着一个呼召、圣职,以及使命要去完成。身为上帝差派的弥赛亚,祂受膏去执行特定的任务。而这项任务需要祂看起来就像一般人,不会吸引众人的目光。而这就是祂的外观样貌。

也许你对耶稣普通的外表无法感同身受,毕竟,祂是永生神的儿子啊!这样说也没错。现在,就让我们举一个稍微不一样的例子:想想看詹姆斯·邦德(“007”)的例子。

担任007邦德一角的演员包括史恩·康纳莱、罗杰·摩尔、提摩西·达顿、皮尔斯·布洛斯南和丹尼尔·克雷格,和乔治·拉赞贝。现在,在这群各不相同的演员组合里,却有这同样的特征:他们都是大帅哥。但是,詹姆斯·邦德不应该是个秘密情报员吗?当史恩·康纳莱及皮尔斯·布洛斯南进入一个房间,每个人都会注意到他们。他们能隐姓埋名多久?大概两秒钟吧!

而我——经常会走进一个房间、逗留一段时间后离开。但从头到尾没有人注意到我出现过。因此,若根据冰冷的逻辑推演,我可以成为一位杰出的秘密情报员。我可以邦德经典的句子介绍自己:“我的名字是Stackhouse;John Stackhouse。”我能窃取机密公式、钱财,骗取蛇蝎美人的芳心,而且完全没人会注意到我。

只做你能做的事

外表好看的人有种负担:他们本身就是负担。你是否曾尝试与英俊帅气、美貌过人的帅哥美女一起工作?你无法专心的完成任何工作,是吧?事实上,在这种情况下,最明智的做法就是跟这人结婚。 (这就是我妻子嫁给我的原因,抱歉,我离题了。)

我们真该感谢上帝,为着我们没有比现在的自己更漂亮、更聪明、更有创意、更富有、更具影响力、更有智慧,或在任何方面更优秀——因为,假若我们更有天赋,我们就无法在自己特定的角色上有同样的发挥。当我们为上帝在我们人生里给的祝福作见证时,人们可能随口就能这样反驳我们:“当然啊,对你而言这种事就是很简单。”或者,他们可能永远无法同理我们的感受,像我们一样活在一种充满祝福的泡泡里。他们永远也不会在我们身上看到自己的影子。也就永远不会与我们交心深谈。或者,他们可能会为了错误的理由进入上帝的国度,为了享受充满祝福的表象,而不是享受福音的本质。这样的结果当然也不好。

上帝希望世人回到祂的怀里。因此,祂将祂的子民放在各行各业、各种社会阶层、族群,和地区里,目的是为了最大地发挥祂的影响力,以最有效的方式,将世人带回祂的心意里。因此,神是有策略性地安排不同的个人,装备他们在各自的使命里发挥影响力。

我被放在现在的处境里,成为我现在这样的人,目的正是为了能做像我这样的基督徒所能做的事:过着特制专属于我的基督徒生活,并在我的社会环境里以我独特的样貌作见证。只有我同时与这群亲戚、朋友、同事、敌人、邻居有着关系。因此,只有我,才能对每一个只有我能影响到的人,发挥像我这样的人才有的影响力。

当然,这一切听起来可能有点像无意义的陈腔滥调,但事实却不然。以上的叙述,对于我们理解到“神在使我们每个人成为今日的我们,将我们置于祂要我们在的地方以完成祂的计划的过程里,没有犯任何的错误”非常重要。感谢神,终有一天,我们会比今天的我们更美丽、更有才华。但现在,我们有着“秘密情报员”的身分,要去完成我们被赋予的关键任务——但若我们“现在”就换掉皮囊,取得神在永恒里为我们预备的荣耀面貌(林后3:18, 4:17, 约壹3:2)的话,就无法实现这些目标。

这一切所隐含的严肃意义就是:我们应该接纳自己和我们当今的处境,因为我们信任上帝已按其智慧和仁慈,设计我们成为某样人,从事某特定的工作。是的,有时,上帝会将人们从其身处的地方呼召出来,使其进入更大的自由里——或使其进入更为沈重的服事里。有时,上帝的呼召出乎我们意料之外,且打乱我们人生的规划。但我们可以放心,在我们一生中,除非我们逃离上帝的计划,否则祂会把我们放在唯独我们能达成的使命的位子上。而无论这使命看起来多艰难——上帝的呼召有时似乎令人难以承受——这段时间也不过就70、80 年之久,然后我们会回到天家,成为真正的我们,最美好的样貌(林后4:16-18)。

我们的一生并非在演一场戏

此外,我还敢说,“我们受到上帝的呼召,终生参与在我们被赋予的一系列任务里”这个描述方式内含的意义,远超过“我们的人生是在扮演一部戏剧里的角色”这样的形容。当然,在基督教思想里,“人生如一场戏”的思想有其传统及价值。 (毕竟,克尔凯郭尔(Søren Kierkegaard)、鲁益师(C.S. Lewis)、汤姆·赖特(N. T. Wright)和凯文·范浩沙(Kevin Vanhoozer)等人也是这样形容,我也并非全盘否认这样的形容)。

但是,戏剧并不是真实的——而我们的生活是真实的。我们并非单纯地在表演。反而是如同圣经所说,我们正在一场战争里。这是一场漫长的战争,有时战况激烈,有时冷酷无情,但永远是一场关乎生死结果、可怕无情的战争。我们面对的挑战是真实的、受到的威胁是真实的、遇到的剥削和痛苦也是真实的——所以,最终的结果也是真实的。你和我一样,在生命的每个时刻和处境里,若能随时时谨记着,“你不是被呼召去演一场戏,而是被呼召进入特定的处境里,以特定的身分去完成特定一组任务,以便在真实世界里成就上帝的计划里只有你才能成就的那部份,”心里则会有更大的安慰。

为什么上帝没有把你造成比今日更了不起的人?耶稣为了同样的理由,把祂的荣耀隐藏起来:这是为了最有效地执行祂被赋予的任务,为了完成祂独特需要完成的任务。

上帝装备我们,使我们可以成功完成祂对我们的呼召。这个事实并不意味着我们不能使用祂为我们提供的资源来使自己更有能力、更好看,或以其他方式改善自己的处境。但是,我们只有在这些努力能帮助我们更好地实现自己的使命时,才会这样做——而不是为了自己渴想的而避开这些使命。

这些都是不容易接受的真理。但是,我们可以倚靠这个艰难的真理来得到支持着我们的力量。而这个真理最棒的地方在于,上帝给我们的任务只是一时的,我们终有一天会进到永恒的家园,在那里,我们终于能完全的放松,完全的成为我们荣耀的样貌。

我实在等不及这一天的到来!

但在那之前,我得好好的做我的工作。

约翰‧斯塔克豪思是加拿大蒙克顿(Moncton, Canada)克兰德尔大学(Crandall University)的教授。这篇文章改编自他的新书《你为什么在这里:真实世界的伦理》(Why You’re Here: Ethics for the Real World)(Oxford)。

翻译:荣怿真 / 校编:Yiting Tsai

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

Preaching on sex and gender led to local uproar and national headlines. Here are seven things I learned.

Preaching on sex and gender led to local uproar and national headlines. Here are seven things I learned. - From the Magazine

Reading Philippians from Paul’s prison context should encourage the church to care better for the incarcerated.

Reading Philippians from Paul’s prison context should encourage the church to care better for the incarcerated. - Editor's Pick

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français