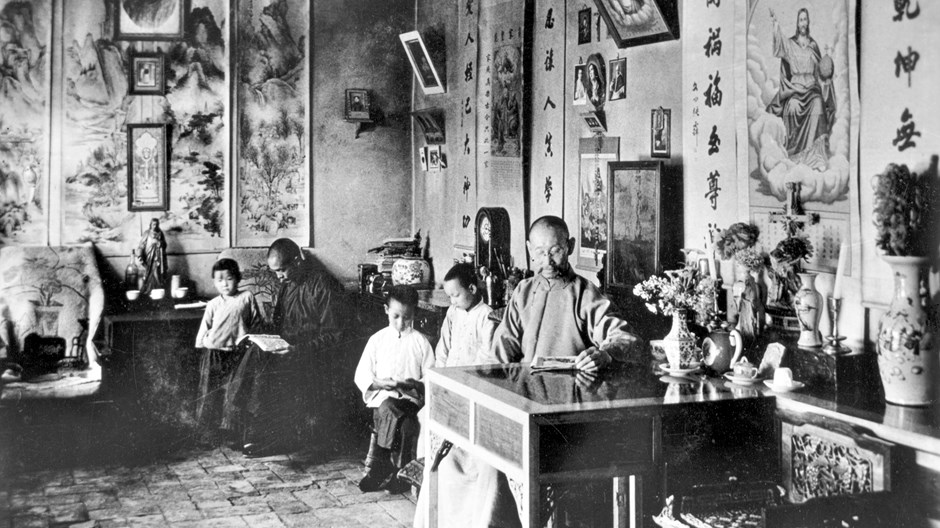

20世纪上半叶,外国在华宣教的运动经历成熟、兴盛、及消亡的过程。在同样数几十年间,中国教会诞生了 — 一个在今天迅速发展着的教会。从1900年到1950年,中国的基督教抛弃了外来文化,穿上了中国服饰。塑造了中国政治、经济、文化各个方面的历史动荡同时间也冲击著外国宣教士和中国基督徒。

如果我们透过历史的望远镜,认真关注1932-1934这两年,我们可以看到中国基督教在中期的转变。而一切起始于外国宣教活动的改变。

1932年的一个秋日,出生在中国,和宣教士父母同为著名宣教士的赛珍珠 (Pearl Buck) 大步走到纽约市阿斯特酒店 (Hotel Astor) 舞厅的讲台上,向2,000名长老会妇女演讲。赛氏的小说《大地》刚获得了普利兹奖。她的演讲谈到了 “宣教运动还有必要吗” 这个话题。狭义层面来说,她的回答是 “是”,但她的想法带着保留且对此不乐观。她对宣教士傲慢、无知和心胸狭隘的批评是如此尖锐,以至于她的听众受到惊吓。这个事件引发了美国新教几乎所有领域里支持外国宣教运动的人士及其批判者之间的激烈讨论。这是个时代的标志。

另一个标志则是《重新思考宣教:一百年后一个平信徒的报告》的出版。该书由美国最重要、常在经济上支持福音事工的小约翰·D·洛克菲勒委托出版。这本被广为流传及阅读的《平信徒的报告》主张彻底改革关于宣教的传统思维,尤其在基督教的排他性等问题上。

同样在1932-33年间,曾率先在中国西部建立基督教青年会 (YMCA) 的前加州大学伯克利分校田径明星罗伯特·佘菲斯(Robert Service) 意外的被解雇。 在大萧条和捐款减少的情况下,基督教青年会和其他在中国的宣教机构在1930 年代初期遭遇了大规模的财政紧缩。他们昂贵的建筑物密集型设施,尤其是医院、学校和学院,大量消耗掉宣教预算。 许多宣教士不得不回家。

宣教运动在那时期显然处于劣势。

希望的迹象

尽管有这些负面的现象,仍有充满热情的年轻人回应到中国宣教的 “呼召”。中国内地会 (CIM) 是戴德生(J. Hudson Taylor) 所创建的非凡的跨国宣教机构,它持续著其自1800年代后期以来的飞快成长速度。它的 “信心宣教” 原则 (无宗派且无财政上稳定的支持) 总有办法适应如此艰难的时刻。

在其他宣教机构因气馁或预算缩编而规模逐渐变小之际,内地会发起了一场成功的运动,增加了200名宣教士。剑桥大学的年轻学生艾得理 (David Adeney) 得知这场 “200人”运动后,感受到了对中国的强烈呼唤。他于1934年来到中国中北部,并发现与学生一起工作是他的强项,他致力于这样的宣教活动直到1950年离开中国为止。他与当地人建立的连结虽然之后休眠了30多年,但仍完好无损,并在他于1980年返回中国时温馨的复兴起来。

除了像内地会这类在神学上偏保守派的宣教事工外,一波五旬节复兴运动也席卷了中国的一些地区。一位远道而来的挪威宣教士孟玛丽 (Marie Monsen) 促进了著名的 “山东复兴”。参与者看到火舌,听到呼啸的风声,有的甚至半昏半醒的倒在地上。五旬节主义强调 “属灵恩赐”,包括预言、神圣的医治和说方言。这也加进了从1920年代开始的大多数独立教会的发展。

在这些年间,在中国做基督徒可以是很危险的事,无论是外国人还是中国人。1934年在艾得理抵达几个月后,发生了中国宣教史上最戏剧性的殉道事件之一。在芝加哥穆迪圣经学院 (Moody Bible Institute) 毕业的约翰师达能夫妇 (John and Betty Stam) 是对很有吸引力的年轻夫妻,不久前刚随内地会来到中国,驻扎在安徽省 (中国中部) 的一个小城市。当共产党军队在1934年末占领这座城市时,他们斩首了师达能夫妇,并处死一些为外国人求饶的当地基督徒,但师达能夫妇三个月大的孩子被安全带到附近的一个宣教站。这个事件之后被广泛的传讲,并激励了许多年轻人参与宣教事工。

这事件的影响力与1900 年在义和团起义中殉道的耶鲁大学毕业生毕得经 (Horace Pitkin) 事件大致相同。毕得经与其他10多名外国宣教士 — 来自长老会、公理会及 内地会 —— 一起在离北京不远的保定市去世。他的去世促使申请当宣教士的人数激增,其中许多来自东海岸大学,也促进了1900 年代初期雅礼协会(Yale China Mission) 的成立。

黄金时代的结束

义和团起义开始于农民反抗西方国家对中国文化日益增长的商业、政治和宗教侵蚀。义和团杀害了数百名外国人,其中包括大约250名宣教士和他们的孩子,以及 20,000 或更多的中国基督徒 (被视为叛徒)。作为报复,八个国家的占领军在1900年至1902年期间杀死了至少同样多的其他中国人。这对中国来说是一场灾难。然而这也造就了好的矛盾结果: 这样的民族创伤引发了一场全国性的改革运动,一时间,过去的排外主义变得声名狼藉,中国对西方更加开放。(但再后来,共产党称赞义和团是爱国者。)

这给了在中国的基督教宣教士有史以来最大的机会 — 一个真正的 “黄金时代”。教会学校突然有了很高的声望和等待入学的名单。不少精英阶层成为基督徒。教会增长率飙升,尤其是新教徒。在1911年至1912 年推翻衰弱的满清王朝的革命之后,这个年轻的共和国的临时总统孙中山是位受洗过的基督徒。1913年,共和国的第二任总统请求在中国的外国宣教士为这个国家祷告。新教宣教士人数从1905 年的1,300多人猛增至1925 年的8,000 多人。那时许多的基督徒相信中国的 “基督教化” 势不可挡。

但事实却非如此。黄金时代持续了不到二十年,直到1920 年代中期。发生了什么事呢?在那段时间里,几乎所有在中国的宣教士都未能在他们的宣教机构中充分培养出中国在地的信仰领袖,并让这些领袖能够牧养羊群、成为独立且自给自足的地方教会。从 (外国) 宣教转向 (中国) 教会的理论一直存在,但内容很空洞。在某些时刻,外国宣教事工看起来已经让位给中国的领袖了。例如1907年的全国宣教士大会中,1000多名参与者里只有6个中国人代表; 但1924年的宣教大会被改称为 “基督徒”(而不是“宣教士”)大会,且一半以上的代表是中国人。

但这数据很误导人。当时的情况充其量只是一种伙伴关系,而且是一种不平衡的伙伴关系。几乎在所有情况下,宣教士仍然控制着教会的金流。而这结果是,新教培养出来的最优秀的中国领袖 — 如受人尊敬的中国基督教会负责人诚静怡(Cheng Jingyi)和才华洋溢的基督教青年会全国书记余日章 (David Z. T. Yui) — 从未摆脱他们从属于外国宣教士之下的形象。。

新教教会让中国人担任领导角色,中国的领袖们至少还有些责任和权力,即使这种权力因与外国宣教事工的密切联系而受到些限制。但在中国的罗马天主教会更是受到形式主义的影响。数十年间,中国的天主教等级制度虽然允许培训 (但密切监督) 中国神父,但他们只被赋予平凡日常的任务,几乎没什么大的责任。在1926年之前都没有中国主教被祝圣,直到几位特立独行的欧洲宣教士神父,尤其是雷鸣远神父(Fr. Vincent Lebbe) 说服教皇打破欧洲等级制度对中国神职人员的束缚。即便如此,中国神父在当地教区中仍然主要服事于次要角色,新的中国主教也被分流在附属职位中。

被牵连的影响

然而可以肯定的是,外国宣教士并没有蓄意剥夺、不让中国领袖兴盛和发展。宣教士与中国神父和牧师之间经常有相互尊重、真诚的友谊和教学上的合作。但在1920年后中国逐渐酝酿的新政治氛围中,这种联系对相关的中国人来说是致命的妥协。

在1920年代,民众对外国人在中国的合法特权的不满情绪高涨,这种不满可以追溯到满清政府在1800年代中期签署的条约。这样盛行的民族主义助长了从1920年代至今主导中国政治的两个主要政党的迅速崛起:国民党和共产党,它们从竞争对手变成死敌。国民党的领袖是蒋介石,他皈依基督教并娶了中国最著名的基督教家庭之一的女儿宋美龄。在蒋的领导下,有其他几名基督徒担任政府职务,并与外国宣教事工建立了礼貌甚至友好的关系。但即使是蒋也同意应尽快取消外国人的特权,尤其是对中国法律的豁免权。

传教士是享有这些特权的人之一。偶尔会有先知宣教士 (例如,上海宣教刊物《中国纪事报》的编辑乐灵生(Frank Rawlinson)) 警告,所谓的 “条约制度” 所埋下的种子,有朝一日可能会带来愤怒的收获。而那一天在1920年代中期来临。中国舆论中最激进的分子认为宣教士以及中国基督徒也是外国政府和 “世界资本主义剥削” 的走狗。

这样强烈的态度在共产党员中普遍存在,直到最后一批外国宣教士在1951-1952 年被新政府驱逐出中国。宣教团体以及整个宣教事工,因为未能与西方在政治、军事和经济上至少在一些方面保持距离而付出了高昂的代价。

这样对宣教士过往事蹟的描述对某些人来说可能是不公平的。宣教事工同样为中国带来了许多祝福。中国基督教学校是中国人最早接受现代教育的地方,也是最早允许招收女生和聘用女教师的地方。宣教士的医院及诊所拯救了千万人的生命,宣教士组织的饥荒救济拯救了数十万、甚至是数百万人。宣教士也一直是废除鸦片贸易、废除裹年轻女孩小脚习俗等运动的领导者,以此来增加她们对婚姻的渴望。

总而言之,宣教士对建设现代化中国的贡献是巨大的。尽管他们在1949年后遭到新政权的谩骂和妖魔化,但他们的成就却默默地受着赞扬,并热烈的被欢迎来访今天的中国。

本土信仰

如果宣教事工对许多中国人来说是一种诅咒,且中国基督徒因他们对外国宣教士的认同而被污染,那么基督教如何有足够的韧性进入共产主义时期,在30年的黑暗谷中存留下来,并在1980年开始蓬勃发展?

1937年日本与中国开战后,多数的宣教士离开了,但仍有数百人留在日本无法触及的 “自由的中国”,并在太平洋战争期间传道。 有大约1000人被日本人关押在集中营里,其中许多人殉道,包括《烈火战车》故事的主角李爱锐 (Eric Liddell)。 仍然在日本统治下的中国基督徒突然得肩负起教会和团契所有的责任。许多人接受了这样的挑战,培养出后来在共产主义制度下实用的领导技能。

在1945年8月日本投降和1949年共产党胜利之间的短暂时期,数千名宣教士(包括艾得理)返回中国。在这个时期,讨人厌的条约已经消失了,外国人受中国法律约束。但在共产党于内战中占上风并建立新政府后,在1951年朝鲜战争的背景下,他们决定驱逐所有外国宣教士。关于最后一批宣教士从中国偏远腹地获救的戏剧性故事比比皆是。

至此,中国的外国宣教运动结束了,但基督教运动没有结束。自1920年代开始出现了一个健康的发展:独立的、完全由中国人领导的基督教运动的发展。其扎根之深,足以让基督徒在暴风雨来临之际坚守住。1949年之前,可能约有 25% 的中国新教徒在这些独立的教会中聚会。他们促成许多鲜为人知但却极美的见证。

一个叫宋尚节(John Sung)的火热的布道家周游全国,吸引了大批群众。基要派牧师王明道 (他后来在1950年代与新政权发生致命的冲突) 除了在中国各地演讲之外,还在北京建立了自己的服事 “会幕”。倪柝声正在研究他以圣灵为中心的神学。北京布匹商魏保罗 (Paul Wei) 创立了真耶稣教会,并迅速发展壮大。敬奠瀛(Jing Dianying)根据财产共有制和集体生活的原则,发展并治理在农村基督教社区的 “耶稣家庭”。还有一些重要的女性领袖,包括石美玉(Mary Stone)。她在上海创立的伯特利神学院诞生了由热心的年轻音乐布道家所组成的 “伯特利乐队”,他们将复兴传播至中国各地。

无论是在与宣教士有关联的教会或独立教会中,坚韧的基督徒群体不间断的成长著。宣教士们是虽然有着缺陷但真诚的撒种者;而中国基督徒将信仰持续带入20世纪下半叶,并在1980年代之后丰收。

– 作者丹尼尔·贝斯 (Daniel Bays) 是加尔文学院(Calvin College)历史学教授和亚洲研究项目主任。

宣教士纪念之廊

钟爱华 (Lemuel Nelson Bell): 1894-1973。钟爱华和他的妻子弗吉尼亚 (Virginia) 是南方长老会的医疗宣教士。他们在江苏省清江浦市的慈悲医院服务了25年,最终于1941年日本占领期间返回美国。他们的女儿露丝(Ruth),是未来的葛培理夫人,出生在中国。1956年,钟爱华和葛培理共同创办了《今日基督教》杂志。

魏特琳 (Minnie Vautrin): 1886-1941。身为一个在南京金陵书院的教师,当日军入侵南京并发生了骇人听闻的 “南京大屠杀”时, 美国宣教士魏特琳 (Minnie Vautrin) 人正在南京。但魏没有逃跑,而是留下来将学院变成了数千名妇女和儿童的庇护所,挽救了许多生命。但她亲眼目睹的抢劫、焚烧、强奸和杀戮的记忆一直萦绕在她心头。后来她精神崩溃,在美国住院期间结束了自己的生命。

雷鸣远神父 (Frédéric-Vincent Lebbe): 1877-1940。出生在比利时的天主教宣教士雷鸣远神父 (Vincent Lebbe) 之所以成为中国公民是因为他认为宣教士应该尽可能地和中国人有一样的认同。他极力提倡中国主教的祝圣,他的影响最终使这一理想成为现实。他于1940年被共产党俘虏,不久就去世了。

师达能夫妇 (John and Betty Stam): 1906/07-1934。 20世纪中国最具戏剧性的宣教烈士故事之一是,1934年共产党士兵公开斩首了从慕迪圣经学院 (Moody Bible Institute) 毕业的年轻的中国内地会的师达能夫妇。他们的小女儿海伦 (Helen) 被藏在毯子里并被中国基督徒救走。师达能夫妇的勇气激励了许多其他人成为宣教士。

李爱锐 (Eric Liddell): 1902-1945。奥运会金牌得主李爱锐 (Eric Liddell) 的故事在电影《烈火战车》中被人深刻纪念著,然而他奔跑的道路比大多数人所知道的要艰难得多。奥运会结束后他搬到了中国,他的家人在那里传教。在日本入侵期间,所有外国人都被关押在监狱集中营。李爱锐是他的营区里受人敬爱的属灵领袖和朋友,他对年轻人特别的照顾。他在集中营解放的几个月前死于脑瘤。

古约翰 (Jonathan Goforth) :1859-1936。在艰难的从义和团起义中逃脱后,加拿大宣教士古约翰夫妇 (Jonathan and Rosalind Goforth) 于1901年又再度回到中国。古约翰祈祷上帝会像他在韩国时那样为中国带来复兴,当1908年古约翰在满洲传道时见证了这样的复兴。在接下来的三十年里,他成为了中国最广为人知的巡回布道家之一。

中国的葛培理

宋尚节 (1901-1944)

虽然他的事工只持续了十几年,但宋尚节在中国和东南亚大部分地区开辟了一条燃烧的复兴之路。1901年出生于中国南方,身为一位牧师的儿子,宋尚节被家人送去美国念神学。然而他却报名了普通大学并获得化学博士学位。之后内疚的良心将他带到了纽约的联合神学院 (Union Theological Seminary),在那里他听到一位被他同学嘲笑的年轻布道家的讲道后皈依基督教。

身为一个新的皈依者,宋的信仰非常火热,以至于神学院院长把他送进了疯人院。在接下来的193天里他把圣经读了40遍。在回中国的路上,他几乎把所有的文凭都扔到了海里 (除了给父亲看的博士文凭),全身心地投入到全职布道工作中。

从1928到1940年,宋尚游历了中国各地及新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、台湾和泰国。他对着大片的人群布道,一些人甚至在恶劣的天气里长途跋涉来听他讲道。宋身体上的一个痛苦疾病迫使他有时得坐着讲道,甚至是躺着。数十万 — 甚至是数百万 — 的人因着他的事工皈依了。他从不强调神蹟,但在他讲道之后,无数人因着他的祷告得到了医治。

尽管他的生命面临多重威胁,不断的死里逃生,以及受到有权势的人一再警告,宋无畏地谴责罪恶、呼吁人全然的信靠基督、彻底服从大使命。在早年生涯里他经常公开揭露教会领袖的过错;有些人因此恨他,但更多的人谦卑自己并改变了他们的生命样式。

无论宋走到哪里,他都会组织布道团队。那些被他的榜样和教导所感动的人成立了几所圣经学校。他知道他必须让中国教会更强壮:“总有一天西方的资金会停止流入,那时教会就会陷入两难境地。但只有这样,中国的教会才会复兴。”

近期所发现且翻译的宋尚节日记揭示了他是个心地柔软、不断自省、每天悔改和不懈追求圣洁的人。生涯末年,他因不断的旅行和讲道付出了代价,他被迫在他短暂的生命中最后的三年好好休息。但在那段时间里,他更加相信这个属灵真理:“如果神的仆人要在他所说的每一句话中都带有权柄,他必须首先为他所要传达的信息而受苦。没有大患难,就没有大光照。”

— 作者戴德理 (G. Wright Doyle) 为〈世华中国研究中心〉和〈华美协进社〉主任

竭诚献上

倪柝声(1901-1972)

“为己我无所求,” 倪柝声说,“为主我求一切。” 这句话总结了上世纪中国最重要的教会领袖、福音传道者、作家和殉道者之一的生平。

倪氏的祖父是公理会牧师。他的母亲在卫理公会长大。他在宣教士的学校接受西方教育,并因宣教士余慈度 (Dora Yu) 的讲道而皈依。虽然倪柝声很感谢宣教士将福音带到中国,但他也对宣教士和中国教会当时的状态颇有微词。他反对教会的肤浅,并谴责一些传道人无法带领他们的皈依者走向属灵成熟。

1922年,倪柝声在福州成立了一个独立的聚会所。这个聚会所为信徒施洗并执行每周一次的圣餐,且由长老管理,而不是牧师。倪先生根据他对《使徒行传》的理解而深信在一些特定的区域里,这样的聚会所应该是当地唯一的一间教会。 1928年,他将基地从福州迁至上海,外人称其为 “小群教会 (Little Flock Church)”。他的追随者组成了新的传道团体,并发起了一场全国性的运动。

小群所引发的复兴将教派教会从自满情绪中唤醒,并激励他们去牧养会众们更深层的属灵需求。倪柝声强调 “信徒皆祭司”,并敦促中国教会培养自己的领袖人才、发展自己的福音事工形式、停止依赖外国资金支持、致力于传播福音。这些原则使中国基督徒在面临共产主义统治即将到来之际有了足够的准备。在1950年之前,小群在700个聚会所中有总共70,000名成员。

倪先生成为一位善于雄辩、广为人知的布道家和作家,他有呼召人们进入更深的属灵生活的恩赐。他相信人是由身体、灵魂 (智力和情感) 和精神 (与上帝交流) 组成的,他的教导强调,为了能更正确的理解圣经并天天与圣灵同行,人们需要在灵里重生及成圣。他的讲道和书籍 — 其中最著名的是《正常的基督徒生活》— 不断以多种语言再版,并在世界各地被人阅读。

1956年,倪柝声受到公审,被定为 “反革命集团” 头目,判处15年有期徒刑。 1972年5月他在安徽省一间劳改所去世。今日,小群依然是中国最大的基督教团体,在其他国家也有不少追随者。

— 作者 李亚丁 (Yading Li) 为〈世华中国研究中心〉资深研究员

翻译:Yi-Ting Tsai,校对:Sean Cheng

-

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- From the Magazine

Christians today can learn from WWII-era theologian K.H. Miskotte about resisting without resorting to political violence.

Christians today can learn from WWII-era theologian K.H. Miskotte about resisting without resorting to political violence. - Editor's Pick

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français