对瑞秋(Rachel)来说,她生命中所受的教育是关于自由和独立,而不是关于承诺。 她在20多岁时遇到了很多男人,但他们都没有做好准备认真地建立恋爱关系。 她并不完全责怪他们。 她说:“男人一头雾水,不知道女人到底想要什么,这情有可原,”她说,“他们也不太清楚如何与女人约会。”

搬到奥斯汀(Austin)后,瑞秋在约会网站OkCupid上认识了她的丈夫。“因为我很吝啬,”她笑着说,”而这个网站是免费的。” 她的婚姻先于她的归信,但这两件事感觉像是绑在一起的。 在成为基督徒之前,(对她来说)性爱的意义不大,同居是可以辩护的,婚姻不过是国家颁发的一纸文书。 而如今这些都不再如此了。 归信并加入南方浸信会后,她现在相信婚姻是在上帝面前的盟约,是一种神圣的关系。

比婚姻更进一步的是,孩子的降生使瑞秋和她丈夫之间的爱情更加成熟。 组建家庭感觉很自然,很直观。 但她相信,她的丈夫和许多类似的男人一样,把工作、婚姻和家庭看作是更实际、更实用的东西。 “我认为男人应该是供应者,”瑞秋说。 “你知道那是他们受造的目的。”

虽然瑞秋站稳了脚跟,但事实是,像她丈夫那样选择进入婚姻和家庭的男人越来越少了。 根据人口普查局2018年的一项调查,25至34岁的男性中只有35%的人结婚,与2005年的50%相比,出现了断崖式的快速下跌。

这些数字指向一个清晰而可怕的轨迹:婚姻越来越少。 太快了。

结婚是人类几千年来在做的事情,即使不是出于爱,也是出于经济实用性的考量。 对于结婚的一些挑战长久存在,并与数字有关——例如,对婚姻感兴趣的女性比男性多。 其他的挑战则是新近的,和人们的思想相关,包括短期关系的新规范和对 “保持可选择性”的嗜好。

另一个新的障碍是疫情。 我们进入新冠疫情的几个月里,许多婚礼被推迟了,许多新起的关系被搁置了。

然而,早在社交距离对婚姻产生影响之前,我就开始好奇婚姻的发展情况,尤其是在教会内部。 作为一名社会学家,我想知道:是什么力量把基督徒推离了婚姻生活? 什么情况鼓励结婚? 美国基督徒对这些力量是否有独特的体验? 最后,其他地方的基督徒是否更善于抵制文化中让他们自我陶醉、对婚姻持怀疑的态度的那些声音?

不幸的是,我心目中的那种婚姻在学术领域已经不再时髦。 已故伦理学家唐·布朗宁说,在许多学者看来,婚姻(Marriage)现在被认为是“‘M’字,几乎与其他肮脏的词语同属一类。” 再加上基督教,就成了我的同龄人中最不讨喜的搭配。

尽管如此,我还是坚持了下来。 在一年的时间里,我和我的全球研究团队与墨西哥、西班牙、波兰、俄罗斯、黎巴嫩、尼日利亚和美国这七个国家的近200名参加教会的年轻基督徒进行了交谈。 (为保护他们的身份,本故事中引用的受访者均为化名。)一些受访者,如瑞秋,最近结婚或订婚了,但他们中的大多数都未婚。 他们的平均年龄是27岁。

我研究得到的结果显而易见。 对婚姻的怀疑态度正在向西方以外的地方蔓延。 从墨西哥城到莫斯科,从贝鲁特到拉各斯,都能发现它。 当我研究这些数据,将信息拼凑在一起时,很明显发现,在全球年轻的成年基督徒中,婚姻正在发生变化。 新的选项、更多选择、更大诱惑、更高期望、持续的焦虑和普遍的不确定性——这些都充溢着这个时代,而结婚的过程没有什么理所当然的。 虽然这可能是危言耸听,但我还是要强调一点:婚姻制度正面临着巨大的压力。

安德(Ander),一个25岁的已订婚的医生,在西班牙接受培训,很快就要结婚了。 人们可能会认为,与所有男人相比,他作为一名医生,在与另一名医生约会六年并行将结婚时会表现出自信。 事实并非如此。 我问他在害怕什么。

“没有自由,”他说。 “与某人绑在一起。 得妥协。 未知也不得而知的情况。 也许我们现在还可以,但以后就得而知了。” 我问他这究竟将会如何发生,他说:“夫妇间会出现分歧。 另一个人与你想象的不同”。 我问他,约会六年的时间是否不足以了解一个人。 他回答说:“我觉得我没那么了解她。”

安德说,他只有少量的基督教资源来帮助他处理这些担忧,尽管他的信仰很坚定,而且他已在一个支持他的信徒社区里立足。 这些不确定性以及随之而来的焦虑并不是他独有的,而是典型的的婚前疑虑。 但他认识到,这些疑虑已经在滋长了。 “这种恐惧现在是病态的,在某种程度上阻止我们做一件好事,”他说。

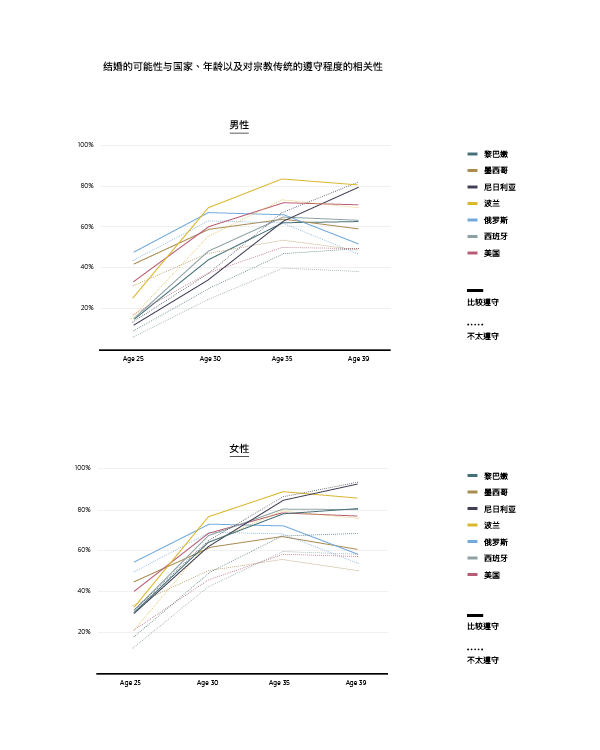

安德只是许多男性基督徒中的一个,他们都是结婚趋势向下转折的一部分。 根据世界价值观调查(World Values Surve)的数据,在我研究的七个国家中,经常去教堂的人确实有更大可能结婚--几乎在每个年龄段都是如此。 但各国的预测各不相同。

例如,每周去教堂的波兰妇女中有76%预计在30岁前结婚,88%在35岁前结婚。 这比美国和西班牙同年龄段的女性高出约10个百分点。

教会信徒和其他所有人之间的婚姻差距尤其引人注目。 在美国,每周去教堂的男性中,72%预计在35岁时结婚,而同样的预期值在不经常去教堂的男性中只有50%。

美国福音派的情况如何? 2014年,奥斯汀研究所(我在此任研究员)所进行的一项具有全国代表性的调查结果显示,年龄在20至39岁之间、自我识别为福音派的基督徒中,56%目前已经结婚。 这个数字远远高于其他同龄人报告的42%。 四年后的一次重复调查中,我们看到了明显的下滑。 在2018年底,20至39岁的福音派教徒中有51%的人结婚,而相同年龄段总人口的结婚率为40%。 这个数字仍然较高,但下降得更快。

而同期承认同居的福音派人士的比例从3.9%上升到了6.7%。 福音派对同居的支持率从2014年的16%窜升到2018年底的27%。 接受调查的福音派人士中很少有人认为婚姻已经“过时”,但他们中有越来越多的人现在认为婚姻有另一种方法,殊途同归。

教会的官方记录也显示,结婚率随着时间的推移明显下降。 看一下天主教出版物《教会统计年鉴》就会发现,自1965年以来,美国的天主教婚姻已经骤降59%。当时每10个葬礼对应着9个婚礼; 而到2017年,这一比例已经下降到了10比3.7。 除非你牧养的是年轻的福音派教会,中位年龄低于40岁,否则你主持葬礼的机会可能比婚礼更多。

这是为什么? 一个被低估的因素是在安德和其他类似的人表现出来一种特有的不确定性。

从理论上讲,婚姻的盟约应该能减少这种不确定性——特别是在财务问题上。 毕竟,两个人在一起可以比一个人更能达到目标(传4:9-12)。 但大多数男人和女人不再这样看待婚姻了。 在任何国家,我都没有听到一致的描述,认为婚姻是对抗或者减轻在物质、社会或心理方面不确定性的手段。

事实上,我从许多采访对象那里听到的情况恰恰相反,这包括在莫斯科的29岁的东正教基督徒维克多(Victor)。 他希望拥有妻子和孩子,但这也在他心中产生了疑问。 如果妻子变得不安定或难以相处,他怎么办? 如果他得竭力养家糊口呢? 那么住在狭小公寓里的挑战呢? “在现代大都市的环境下组建家庭,”他告诉我,“非常麻烦。”

这场不确定性的“疫情”是形成的,并不是一个简单的,仅仅关于性革命、零工经济或不称职的男人的故事。 相反,尽管婚姻提供的东西没有变化,人们对婚姻的期望已经发生了深刻的变化。

婚姻,如今被认为标志着成功的成人生活的“封顶”,而不是迈入成年的“地基”,甚至在大多数基督徒的心目中也是如此。 这一术语印证了这一点。 封顶是完成一个建筑的最后一个环节。 它是一个瞬间。 地基则是建筑物所依赖的东西。 它必然是持久耐磨的。 从地基的角度看,新婚的贫穷是常见的、可预期的,虽然困难,但往往是暂时的。 而从封顶的标准来看,贫穷是一个迹象,表明你还并不是结婚的材料。

正如罗素·摩尔在(Russell Moore)《风雨飘摇的家庭》(The Storm-Tossed Family)所中感叹的那样,婚姻越来越成为“自我实现的工具”,而非自我牺牲的环境。

受访者之一克洛伊(Chloe)来自密歇根州,今年27岁,她解释了这种心态。 “你在二十几岁时有时间专注于自己,”她说,“在那之后你尝试帮助别人。” 这种做法在她的同龄人中很常见,使他们没有为婚姻做好准备。 自我牺牲是学来的行为,而不是你在30岁生日得到的礼物。

婚姻的使命悄然变化,这也不是繁荣的西方所独有的。 五旬节派教徒恩迪迪(Ndidi)来自拉各斯,28岁、未婚。她很清楚自己将在什么条件下结婚。 “当我拥有我想要的一切时,”她说。 ”当我能够实现我自己想要实现的一切的时候。 我就会结婚。”

另一位来自拉各斯的24岁未婚妇女也表示赞同。 “哦,拜托!”她笑着说。 “我不能结婚和受苦。”

我们采访的大多数年轻基督徒都表达了对婚姻的高期望和对牺牲的低容忍。 坦率地说,他们并不喜欢过多地奉献自己。 他们可能会对灵魂伴侣这一说法表示反对,但他们暗地里却渴求一位灵魂伴侣。

相比之下,能够击败这种高标准的夫妇可以更清楚地看到未来。

我研究中的一个波兰家庭就是一个例子。 24岁的帕维尔(Pawel)和29岁的玛塔(Marta)是一对刚结婚不久的夫妇,住在克拉科夫。 玛塔是一名全职母亲,他们的女儿一岁,而帕维尔正在附近的一所大学攻读哲学研究生。

这对克拉科夫夫妇在很多方面都逆流而上。 通过举办一个简朴的婚礼,两人省下了钱,但这样做却破坏了社会关系。 玛塔来自一个小镇,在那里,婚礼是非常重要的事情。 “这有点像丑闻,”帕维尔承认,“因为我们没有大办宴席。” 但她和帕维尔相信,婚姻的好处远不止于满足朋友和邻居的要求。

当我问他们是否认为婚姻已经改变时,玛塔直言不讳。 “是的,” 她说,“现在的婚姻更讲究舒适和寻找舒适,这样的情况比二三十年前更普遍。 “想一下我的家人和父母的情况,他们没有多少钱,也不拥有住房。”

她和帕维尔也遵循了这一传统,从“地基”而非“封顶”的视角看待婚姻。 他们生活在一起,虽不见得简单,但却反映了他们对造物主的信心,这一点是许多同龄人所不具备的。

在我的研究中,我看到很少有夫妇推崇这种更可行、基础性、自然渐进的婚姻方式。 这告诉我:婚姻正在远离民众基础,不再是世界上大多数成年人参与并从中受益的行为。 相反,它正在迅速成为一种精英的、自愿的、以消费为导向的安排,发生在人生较晚的阶段。 现在,优势阶层通过结婚来巩固他们的财富和收入,而弱势者甚至得不到彼此的帮助。 但我们中有多少人清楚地看到,婚姻关乎社会正义? 并不太多。

当然,晚婚不一定是个问题,也可以是一种优势。 坏消息是,晚婚预示着少婚。 未来将有更少的人——包括基督徒——结婚。

衰退或者延迟的婚姻让很多人只能等待,尤其是女性。 事实上,“我厌倦了等待”,这可能是我在这个领域所听到的最常见的感叹。 在大多数教会中,对婚姻感兴趣的女性比男性多。 社会学家往往热衷于用经济学来解释这种趋势。 但不幸的是,这不仅仅是一个数字游戏。 那些拥有更多选择的人——男人——本质上就比那些拥有更少选择的人拥有更多权力,而这种权力可以转化为能力,要求任何你想要的东西,包括性。

对许多基督徒女性来说,这种权力互动使她们处于熟悉的困境中:我是过早地与一个表现出相当大诚意的男人睡觉,还是冒着风险说不,从而让他可能为一个愿意跟他睡觉的人而离开我?

法拉(Farah)是一名25岁的黎巴嫩妇女,在联合国做兼职工作,她还没有遇到需要做出这种决定的时候。 然而,她的等待并非没有挑战。

法拉与她的父母住在一起,正如黎巴嫩大多数未婚的成年子女一样。 她的父亲是一位已婚牧师,非常关心婚姻问题,在他家的公寓里为许多夫妇提供咨询。 (公寓很小,所以她能听到谈话。)她觉得自己准备好了结婚,但眼下没有合适的对象。 不过,她并不太担心。 很多虔诚的黎巴嫩妇女都在等待。 当她们结婚时,她们的工作量似乎增加了,而不是减少了,因为贝鲁特的生活成本超过了工资。 空闲时间被家庭责任所占据。

“当夫妻双方都在工作时,他们回到家就会很累,”法拉说, “即使在有孩子之前,夫妻俩也没有时间坐在一起,所以他们推迟了讨论时间。 他们通常把事情推迟到周六,所以周六或周末变得超负荷,这变得非常累人。”

法拉得出了一个明确的结论。 她说:“这种艰难的情形正在创造一种新的婚姻形象。”

这种冲突并不仅存在于黎巴嫩。 越来越多的人期望配偶在一系列领域做出牺牲,支持彼此的事业、平等地共同抚养孩子、理解地倾听,并成为最好的朋友。 其中一些条件是外部强加的,如经济压力,但许多其他条件是内部产生,是被主观选择的。 在这种情况下,对理想伴侣的追求可能会产生社会心理学家艾力·芬克尔所称的婚姻 “窒息模式”。 《婚姻的意义》一书的作者提摩太·凯勒(Tim Keller)也对这种改变持怀疑态度。 “简单地说,”他写道,“人们对婚姻伴侣的要求太高了。”

当我们为人们为何逃离婚姻而绞尽脑汁时,一个没有得到关注的见解是,越来越少的人有兴趣参与到婚姻的实际内容中。 虽然大多数人是带着感情结婚的——这是理所当然的——但当你超越时空的限制观察婚姻时,它仍然是关于在正式的性结合中资源的相互提供和转移。 这听起来可能不动人,也很老套,但并非不真实。 长期以来,婚姻依赖于配偶之间不平等的交换:他需要她所拥有的,反之亦然。

许多人对这一概念望而却步。 “如果婚姻的基础是专业化和互换,”已故加州大学洛杉矶分校人口学家瓦莱丽·奥本海默(Valerie Oppenheimer)写道,”那么它似乎是一种越来越不合时宜的社会形式。”

她是对的,结婚率的下降似乎印证了她的观点。 但婚姻就是这样。 对它要求太高,你会失望的。 我们所有在社会、文化和法律上的努力都没有从根本上改变婚姻这一联盟的性质。 婚姻并没有改变。 它正在消退。 在一个越来越多选择、技术、性别平等、“廉价”的性和越来越世俗化的时代,越来越少的人希求实质上的婚姻,包括严肃的基督徒也是如此。 这就是问题的核心。

作为一名研究人员,研究婚姻的消亡就像看着一种入侵的真菌慢慢摧毁一棵伟岸的老橡树。 尽管有这些坏消息,还是有理由充满希望。 橡树不会死亡。 事实上,婚姻将日益成为“基督教的事情”,这意味着教会将对这一前途未卜的社会形式承担越来越多的责任。

当我的研究助理和我与全球各地的采访对象交谈时,我们听到他们中的许多人用神圣的术语描述婚姻。 有些人——比如瑞秋——提到了盟约。 另一些人则将婚姻描述为家庭里的教会、生育的结合,或受上帝祝福的合一。

奥古斯丁会对这些答案感到高兴。 在《论婚姻的好处》一书中,他肯定了婚姻是人类社会的第一个自然纽带。 我们的许多受访者在定义婚姻时都提到了奥古斯丁的 “三个益处”——忠贞、孩子和神圣连接。

虽然这三样东西不是基督教独有的,但无论何时何地,只要这些做法被忽视或破坏,婚姻就会退步。 平均而言,基督徒往往比他们的世俗同龄人更关注这些益处。因此,即使基督教继续与内部的婚姻衰退作斗争,婚姻将慢慢变得更像 ”基督教的事情”,这并不奇怪。 几个西方国家的世界价值观调查数字显明了这一情况(见上图)。 在较虔诚的人和较不虔诚的人之间婚姻模式的差距,哪怕只有一点点,在几十年内也会变得显著得多。 那么,在可预见的未来,婚姻将越来越多地与世界上最有宗教信仰的人群联系在一起——穆斯林、正统犹太教徒和保守的基督徒。

这些调查数字既有好的一面,也有坏的一面。 坏消息是:尽管保守的基督徒整体上明显更倾向于结婚,但这意味着当基督教出现衰落迹象时,结婚人数会进一步下降,就像现在一样。 好消息是:众多基督徒仍然表示出对婚姻的大力支持,也有强烈的解决问题的愿望。

我们目前居住的这个环境很艰难,但也充满希望,复兴婚姻的原材料就在那里,可供利用。 “现在要修复所有东西的话,已经太晚了,”我的一位朋友、同事明智地提醒我。 “但现在修复部分东西的话,还不算太晚。”

西方的世俗化滋生并维持着对婚姻的逃避,因此,信仰生活是关键。 但是,如果教会在西方成为婚姻的主要捍卫者,我们究竟该如何为我们教内外人士保护并鼓励婚姻?

首先,我们必须研究、培养有助于促成婚姻的社会条件。 这包括跨教会组织的作用。

我虽然偶尔会听到教牧人员为鼓励会众结婚而做出的努力,但没有听到过一致的成功例子。 然而,基于信仰的群组是一个不同的故事。 我们的受访者(尤其是在美国)报告说,他们广泛使用约会网站,尤其是基督教网站,但真实而非虚拟算法媒人更受青睐。 (真实的媒人“认识”更多的人。)受访者相遇、相爱和结婚,对这一过程有效性的满意度而言,充满活力的人群表现得最好。 整个教会往往太大; 小组让人感觉太小,互动也太弱。 借用《三只小熊》中小女孩的说法,中等规模的组织是恰到好处的。 这样的组织吸引着年轻人,因为它们具有独特的基督教性质,有时还与主流文化背道而驰。 随着结婚年龄的提高,这些中等规模的、由大学毕业生组成的群体对婚姻变得更加重要。

来自克拉科夫的已婚夫妇帕维和玛塔说,两个天主教协会在婚前婚后都为他们的婚姻提供了帮助。 一个是附近道明会的青年组织,他们在那里认识;另一个是新慕道团,这是一个由不到50人组成的教会团体运动,来自波兰、黎巴嫩和西班牙的受访者都提到了它。 在美国,采访中提到了大学社团,如校园基督徒团契(InterVarsity)和浸信会学生事工。

换句话说,当我们的受访者更专注于圣洁而非孤独时,遇到伴侣似乎更有可能发生,或者即将发生。 这听起来可能很简单,老生常谈,但请记住C.S.鲁益师的一句话:“瞄准天堂,你就会把地球‘扔出去‘。”当然,不是每个目标高的人都会发现婚姻已经在途中等待。 (性别比例的差异仍然是一个持久的挑战。)然而,首先将自己定位在信仰和门徒训练上,似乎为婚姻的扎根提供了更多的成果。

婚姻的种子也能通过亲身示范和讲述故事而发芽。 正如一位俄罗斯受访者所言,坏榜样是“一种预防婚姻的疫苗”。 相比之下,好的例子会激发 下一代。

当然,这个工具有局限性。 我们不能用恰当的叙述方式重新塑造或重新包装婚姻,不能期望看到这样的努力行之有效。 无论你如何设计它们,结婚和组建家庭都是传统的举动。 但通过公开实践来巩固这一传统,这对我们许多人来说是可以做到的。

托马斯(Tomas)是来自瓜达拉哈拉(Guadalajara)的学校咨询师,今年34岁。他在两个月后就要结婚了,把这个信息带回家。 他说:“父母如何活出他们的婚姻会给人留下深刻的印象。 我想,如果这种关系是甜蜜的,如果真的有爱,我想那会给予年轻人热情,说:‘我想要像我父母那样的东西。’”

最后,我们必须避免偶像化、过度理想化婚姻的陷阱。 如果我们借用鲁益师“瞄准天堂”的概念,将其用于婚姻,它就会提醒我们婚姻的基础性,并警告我们不要对婚姻抱有不切实际的物质和心理期望。这些期望在今天已经高得离谱了。 婚姻是一种世俗的安排,我们的主指出,在复活后的、神的国度里将不会有这种安排(太22:30)。 它是物质繁荣的工具,也是精神进步的载体,让我们每天(如果不是每小时)都有机会展示舍己的、道成肉身的爱。

到现在,西方国家正靠着丈夫和妻子、母亲和父亲几十年来所做的无数次牺牲而生活。 我们知道,这些坚定的婚姻是一个健康社会的关键。 但我们忽略了这样一个事实,即婚姻在许多方面是一种肉体(和精神)的恩典,不仅对我们自己的配偶和孩子,而且对我们家庭以外的世界也是如此。 西方的成功是建立在这种家庭社会结构之上的,没有了它,我们将在心理上变得脆弱,比我们能意识到的要脆弱得多。

那么,从我的观点来看,现在是教会向世界重新证明什么是婚姻的时候了。 我们这边有一个永恒、超越现世的婚姻动机。 这项任务并不光鲜亮丽。 但这可能会奏效。

马克·雷格纳斯(Mark Regnerus)是德克萨斯大学奥斯汀分校的社会学教授,也是奥斯汀家庭与文化研究所的创始人之一。 他的新书《基督教婚姻的未来》(The Future of Christian Marriage,牛津大学出版社)将于2020年9月1日发行。

翻译:LC

责任编辑:吴京宁

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- Trending

Preaching on sex and gender led to local uproar and national headlines. Here are seven things I learned.

Preaching on sex and gender led to local uproar and national headlines. Here are seven things I learned. - From the Magazine

Most ministers were silent about Watergate. Why was one evangelical pastor different?

Most ministers were silent about Watergate. Why was one evangelical pastor different? - Editor's Pick

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français