新的裂痕正在美国福音派运动的内部形成,但这些裂痕并非沿着通常的地区、宗派、种族或政治界限。 曾经在对基督的承诺中团结在一起的夫妻、家庭、朋友和教会,现在却因为看似不可调和的世界观而分裂。 事实上,他们不仅仅是在分裂,而是变得互不相让。

最近,为了理解正在发生的这一切,我的一群大学同学——都是在健康的福音家庭和聚会中成长和培养起来的——在网上重聚在一起。 有一位哀恸说,她已经无法理解父母,也无法理解他们对世界的看法怎么会发生如此突然、痛苦的转变。 另一位则描述到,一些与他有着同样的社会、人口背景(demographically identical)的朋友,曾经在几乎每一个问题上都站在他一边,而现在却在鼓吹某些令他震惊的观点。 还有一位说,她的教会在相互猜疑和误解的驱使下分裂了。

“这些都是我的人,”一个人说,“但现在我不知道他们是谁,或者说我不知道我是谁。”

当你觉得你爱的人正在被对现实的错觉(false reality)掳去时,你会怎么做? 而他们为你的所担心恰恰也是同样的,对于这个让人气馁的事实,你该怎么做?

这种疑惑并不是福音派独有的。 曾经肩并肩站在一起的同道中人现在却发现,地壳板块的漂流把他们推开了,他们脚下的大陆正在分离,他们找不到回到共同点的桥梁。 我们对现实的看法怎么会有如此大的分歧——我们有什么办法可以把彼此重拉到一起吗?

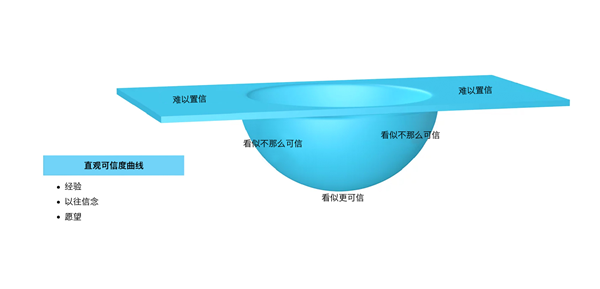

直观可信度曲线(plausibility curve)和信息曲线(information curve)

在我的学术生涯中,最持久关注的一个问题是关于人们的信仰是如何形成的。 不是他们 应该 如何在某种理想化的完美理性的愿景中形成信仰,而是他们作为嵌入(embedded)社区和文化中的具身性(embodied)生物,_实际上_是如何形成其信仰的。 我想介绍一个简单的概念性工具,它部分得益于彼得·伯杰(Peter Berger)的工作,可能有助于我们理解正在发生的事情。

想象一下,一个水平面向下弯曲成碗状,再升回来,又恢复成一个水平面。 从碗的一端到另一端的曲线,代表了某人觉得可信的说法的范围。 我们把它叫做直观可信度曲线(plausibility curve,或译为似然度曲线、合理性曲线——译者注)。 落在曲线中心的说法会被认为是最合情理的(plausible),它们不需要什么证据或论证,个人就会同意相信。 落在边缘附近的说法,随着偏离中心,越来越被视为不可信,使人信服它们,需要逐步增强说服力。 而完全落在直观可信度曲线之外的说法,则超出了一个人在某一特定时间点可以相信的范围,因而任何证据或逻辑都是不够的。

决定某项主张是否被某人认为合乎情理的,是它与其个人经验、已有信念以及欲信之事的符合程度。 一个人的全部信仰颇像一幅摄影马赛克(见这里的一个例子):成千上万的对现实的经验、认知被连接在一起,从这成千上万的经验和认知中,出现了更大的模式和印象,出现了关于现实本质、宏大历史叙事、是非善恶的本质等方面的高阶信仰。 当一个单一的信念被嵌入到无数其他信念中时,会让人觉得试图改变它的努力都将毫无结果。 想一下子解决纠结在一起的上千个分歧,从何处下手? 当某个主张与整个不断强化的信念网络“吻合”时,反向的证据就几乎无关紧要了。 这也是使直观可信度曲线具有持久的力量和抗变化能力的部分原因。

欲望在直观可信度曲线中扮演着特别复杂的角色。 我们可能想 _不去_相信某种说法,因为它将使我们与我们所爱的人分离、面对痛苦的事实、改变行为,使我们付出社会代价,等等。 我们可能想 _去_相信某种说法,因为它将是时尚的,对我们的偏见予以肯定,使我们得以与周围的人区别开来,可以激怒我们的父母,或者出于其他无数原因。 对于我们不愿意相信的说法,我们需要更多的说服力;而对于我们愿意相信的,则不需要那么多了。

就像政治理论中的奥弗顿窗口(Overton window)一样,直观可信度曲线可以扩张、收缩和移动。 朋友或家人的直观可信度曲线曾经是相同的,但随着时间的推移,他们可能会发现他们的分歧。 一个人认为当然是可信的说法,在另一个人看来几乎是不可想象的。 但这是怎么发生的呢? 这就是信息曲线的作用。

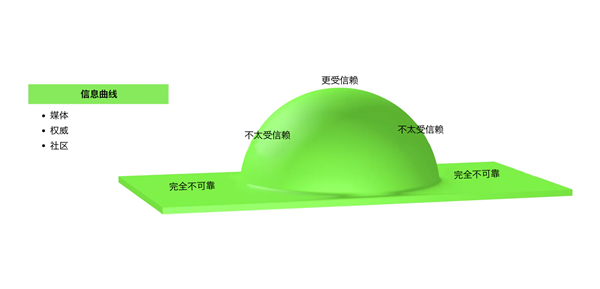

想象一下,在直观可信度曲线上面有一个镜像的碗。 这就是信息曲线(information curve),它反映了某人关于世界信息的外部来源——例如社区、权威机构和媒体。 那些位于信息曲线中心的消息来源被认为是最值得信赖的,来自这些消息来源的说法几乎毫无疑义地被接受。 碗外端的信息来源被认为是不太可靠的,所以它们的说法将受到更严格的审查。 曲线外的消息来源,至少对这个人来说,是如此缺乏信誉,以至于它们的说法被断然否定。

信息曲线的中心一般会与直观可信度曲线的中心一致。 这种关系是相辅相成的。 当消息来源提供我们认为合乎情理的说法时,就会被认为更值得信赖;而当这些说法来自我们信赖的消息来源时,就会被认为更合乎情理。 一个信息源如果能持续地提供处于直观可信度曲线中心的说法,就会被人们无保留地相信。

改变 _可以_从直观可信度曲线的层面开始。 也许一个人加入了一个宗教团体,发现这个团体比她想象的更有爱、更合理。 当一个消息源宣称所有的宗教团体都是非理性的、有偏见的时候,她将不再觉得那种说法是合乎情理的,这将使她的信息曲线逐渐转向更可靠的消息源。 或者另一个人经历了丧子之痛,不再愿意相信死亡是意识的终点。 他对其他的说法更加开放,扩大了信息来源,慢慢的他的信念也发生了转变。

改变也可以从信息曲线的层面开始。 在一个人长大的社区里,存在着诸如父母、牧师之类确立已久的权威,而上大学后,她会被引入新的社区和权威。 如果她断定他们是值得信赖的信息来源,这条新的信息曲线很可能会改变她的直观可信度曲线。 随着其整套信仰的改变,她甚至可能达到这样一个地步,即对于那曾经给她提供大部分信仰的消息来源,认为根本不再值得信赖。 或者想象一个人一生都在消费极左的媒体资源。 他开始聆听保守派媒体的消息,发现他们的主张与他的经历产生了共鸣——一开始只是略有共鸣,但程度越来越强。 渐渐地,他消费了越来越多的保守派媒体,扩大或转移了他的信息曲线,这又扩大或转移了他的直观可信度曲线。 他可能会达到这样一个地步,他对世界更广泛的认知——历史上起作用的深层力量、社会与经济的最佳组织方式、世界上善与恶的力量——已经完全被推翻了。

考虑一下所谓 9/11真相运动和 QAnon运动。 大多数美国人都会认为某些说法说法超出了他们的直观可信度曲线范围——例如,为入侵中东并使其石油业的朋友致富,布什政府策划了大规模的恐怖袭击,或者,全球自由主义精英们会为了恋童癖和吃人的目的而组织国际儿童贩卖行动。 然而另外一些人会发现,一种或另一种阴谋论与他们的直观可信度曲线产生了共鸣;或者,随着时间的推移,他们的信息曲线可能会随之改变,以致他们的直观可信度曲线也随之改变。 曾经看似不可能考虑的主张,现在看来是可以想象的,然后是可信的,然后是合理的,最后是不言而喻的。 保守派 _当然_会牺牲成千上万无辜的生命来证明“石油战争”是正当的,因为保守派贪婪,这就是保守派的一贯所为。 _当然_自由主义者会为了自己的健康和权力而牺牲成千上万的孩子,因为自由主义者是变态的,这就是自由主义者的一贯所为。

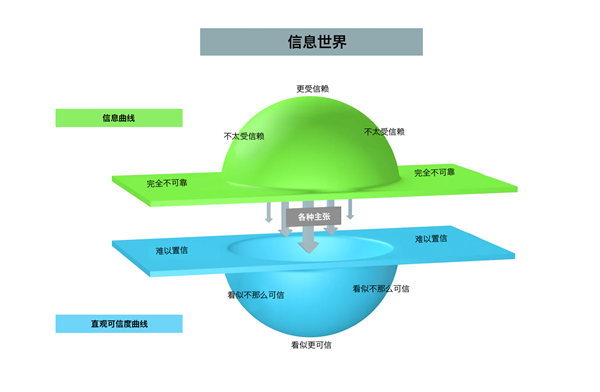

最后,从定义的角度,让我们把包括直观可信度曲线和信息曲线在内的整个结构称为 信息世界。 信息世界涵盖了个人或个人所在的社区接收和处理信息的方式。 不同的信息世界会有不同的事实和来源。 我们今天面临的挑战是,我们占据了多个信息世界,但它们之间几乎没有共同点,且互有相当敌意。

这一切与福音运动有什么关系? 有相当大的关系。

福音派的危机

美国的福音派运动从来都不是由一个单一的群体组成的。 根据不同的标准估计,美国福音派的人数一般在8000万到1亿之间。 即使我们按9000万来分,这也会使美国的福音派人口比除俄罗斯以外的所有欧洲国家都多。 它也是多样化的,涵盖了各种地区、种族和社会经济水平。 历史上将这场运动凝聚在一起的,不仅是一套共同的道德和神学承诺,而且还有大体相似的世界观和共同的信息来源。 他们的直观可信度曲线和信息曲线基本重合。 他们在一些问题上有分歧,但共同的中间地带是他们相互理解和友谊的基础。

随着对“福音派”的定义不再从神学,而更多是从社会、文化和政治的角度,以前不被认定为福音派的群体也被归入在一起,这种共同感变得越来越勉强。 今天,这个广义的福音派运动正在分裂成不同的群体,虽然它们仍然持有一些共同的道德和神学承诺,但在其信息来源和更宽层面的世界观上有很大的不同。 他们的信息世界几乎没有重叠。 如果不想陷入痛苦和气愤的争执,他们只能讨论很狭窄范围内的话题。

美国福音派内部的一个群体认为,我们的宗教自由从未像现在这样坚固;另一个群体则认为,它们从未像现在这样面临更大的风险。 一部分人认为,种族主义在美国社会仍然是系统性的;另一部分人认为,强调“系统性种族主义”,不过是将财富和权力重新分配给愤怒的激进分子的一项进步主义企图。 一方比较关注国会大厦的暴动,另一方则更关注乔治·弗洛伊德(George Floyd)被杀后的骚乱。 一方认为特朗普的总统任期对基督教的见证造成了代际损害,另一方则认为对基督教的见证有极大的益处。 一方认为前总统企图政变,另一方认为民主党人偷走了选举。 一方认为戴口罩和接种疫苗是基督徒爱的标志,另方认为对这两件事的拒绝是基督徒勇气的标志。

当然,介于两者之间的群体数不胜数,但这些例子说明了紧张的关系:我们占据着同样的现实空间,却眼中有着截然不同的世界。 这些不同的世界能否(或应该)再次拉回到一起,确实是个问题。 对于我们的福音派运动,现在是一个关键的时刻。

那么能做什么呢? 前述模型本身就表明了该从哪里开始。 如果我们将信息曲线向一个共同的中心移动,直观可信度曲线就会随之而来。 信息来源于三个渠道:媒体、权威机构和社会。 我们不团结的一个原因是,在美国福音派当中这三个来源都出现了危机。 我只简单介绍一下这几点。

首先,媒体面临严重危机。 即使今天的媒体越来越强大、越来越无孔不入,但它也越来越碎片化、越来越两极化。 现代媒体的动态机制鼓励了那些即时、愤怒、夸张的内容,使媒体成为兜售蔑视、贩卖仇恨的市场。 福音派教徒发现自己在社交媒体平台和传统传媒来源之间徘徊,而后者公开倡导进步主义事业,压制保守派声音以及那些贩卖偏执、错误信息的极右来源。 简而言之,数字媒体环境演进的结果是从我们的恶习而不是我们的美德中获利,将受众分入封闭的媒体空间,只传递加强受众焦虑与反感的信息、评论方面,它在这些方面已经变得及其高效。

这对基督徒的门徒训练提出了非凡的挑战。 媒体消费多年来一直在攀升,而且在全球疫情大流行期间飙升。 我们的会众可能每周只花几个小时在神的话语中(这永远应该是基督徒最重要的信息和权威来源),但去花40个小时或更多的时间沉溺于当下的敌意。 一旦信息曲线开始向左或向右漂移,数字媒体的算法以及政客和谋利者的操纵就会加速这一势头。 很快,曾经对世界有着广泛得多的共同观点的基督徒群体,发现他们只能在信仰的某些基本要素上达成一致。 在将某种程度的理性带入我们的媒体消费习惯之前,很难解决信息曲线的其他部分。 在分离的媒体世界中生活得越久,我们之间的分化就会越深、越广。 我们越是长时间地沉迷于媒体饕餮,疏于补充深层营养以培育内在的基督精神,我们的共同点就越少。

媒体的危机波及整个社会,但福音派运动也面临着自身制造的权威危机。 曾在美国福音派的宽广中间地带受到极大尊重的一代福音派领袖,现在都已经去世了。 当前福音派机构的领袖们,虽然明显地比他们的前辈更加多样化,但在超越我们这个时代猖獗的意识形态另类化(othering,或译“他者化”,意味着根据某种差异,将某些人视为缺乏“我们”特质的另类,并认为后者应处于受支配、被歧视的地位——译者注)方面,还是艰难挣扎。 此外,福音运动还见证了无数领袖人物以引人注目的、毁灭性的方式名誉扫地。 同时,我们也看到了名牧的崛起。 曾几何时,在同一方向上长期的顺服、一生的谦卑学习和和服事,才为一个人赢得了一点点属灵的权威和过得去的生活水平。 如今,凭着份时髦的简历和自我推销的才能,就可以在基督教名人市场上赢得财富和明星身份。

其后果是幻灭和分裂。 当年轻一代出走时,那些留在教会的人却进一步固守在自己的意识形态阵营中。 那些广受尊敬的权威人士,如果能真的再次成为我们共同信息曲线的重要组成部分,那将是因为我们从名人文化转向了成圣(sanctification)文化——领导力不再是为了建立平台,而是为了背负基督的十字架。 那将是因为我们记住了耶稣的话:“你们中间谁愿为大,就必作你们的用人”(太20:26)。 那也是因为我们重新学会了如何倾听有智慧的男人和女人、领导者以及邻居的意见,而不会因政治分歧而将他们钉在十字架上。

转变信息曲线的第三条途径是解决我们的社区危机。 社区是基督徒生活中必不可少的。 它加深了我们对《圣经》的认识,建立了我们在基督里的共同身份,培养了基督徒的品格,并使我们的年轻人成为门徒。 然而,当代生活的压力、诱惑和光怪陆离的干扰,使我们的纽带变得紧张,用冰冷的数字模拟取代了肉身社会的温暖和深度。 这种流行病只会加深我们的孤立感,使许多人为了目的感和归属感,在教会之外寻找政治部落或阴谋家社区。 此外,美国福音派运动的超级政治化也导致了政治上的站队。 不喜欢牧师立场的教徒会离开,去其他政治倾向与他们相同的教会。 但由信息世界几乎相同的个体组成的教会,将日趋僵化、日益激进——卡斯·桑斯坦(Cass Sunstein)称之为群体极化法则。

教会不应该退缩为一个只有共同厌恶的社区,而应该提供一个有共同的爱的社区,一个远离分裂和两极分化、远离当下的孤独和寂寞的避难所。 教会应该树立这样一个榜样,向人展示,尽管我们在社会和政治事务上存在分歧,但依然彼此关怀,并肯定我们在基督里身份无比深刻的根基。

伊利诺伊大学芝加哥分校的社会学家、美国宗教学者迈克尔·爱默生(Michael O. Emerson)近日表示,他研究宗教会众30年,但“从未见过”如此不同寻常的冲突。 “现在有什么不同?”他问。 “冲突涉及整个世界观——政治、种族、我们该如何处世,甚至宗教和信仰是为了什么。” 我在上面所提供的,是有助于理解我们是如何走到这样一个关口的一个模型,也是就我们如何开始那摆在面前的代际工程提出的一点建议。

我们并非没有希望。 谎言到最后都是空洞的。 仇恨是对目标的拙劣模仿,名人是对智慧的拙劣替代,政治部落是对真正基督徒社区的拙劣比较。 我们是由神儿子的复活所定义的人民。 我们被呼唤成为救赎者和和解者。

所以,也许我们可以开始在我们的信息世界间搭建桥梁。 也许我们可以培育一个健康的媒体生态系统,提供一个平衡的世界观,并就其进行大度的对话。 也许我们可以恢复一种领导文化,其定义是谦逊胜过名人、诚信胜过影响。 对于那些在其政治部落中发现骗子云集之处的人,我们也许可以邀请他们在基督里重新发现更丰富、更强健的社区。 对于上帝所创造的这个世界,以及在这个世界中跟随基督意味着什么,要重新构建一种共同理解,上述这一切都是至关重要的。

Timothy Dalrymple是《今日基督教》的总裁兼CEO。 在Twitter上关注他@TimDalrymple。

翻译:吴京宁

Annual & Monthly subscriptions available.

- Print & Digital Issues of CT magazine

- Complete access to every article on ChristianityToday.com

- Unlimited access to 65+ years of CT’s online archives

- Member-only special issues

- Learn more

Read These Next

- From the Magazine

The apostle Paul’s discussion of same-sex sexuality in 1 Corinthians 6 is a clear, compassionate, and proportionate model for church leaders.

The apostle Paul’s discussion of same-sex sexuality in 1 Corinthians 6 is a clear, compassionate, and proportionate model for church leaders. - Editor's Pick

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français

French evangelicals are working together to show people Jesus at 2024 Olympic Games.Français